1장 논을 홍수로부터 지키는 지혜

●일본 무논의 특징

일본 무논의 대부분은 벼농사의 시기에는 인공 관개 시설(용수로)를 이용해 물을 넣고, 벼농사가 끝나면 배수로에서 물을 빼서 뒷갈이로 보리 등을 농사지을 수 있습니다. 무논 벼농사와 밭농사가 긴밀히 연결되어 있는 바에 일본 농업의 특징이 있습니다. 이모작 지대에서는 무논 자체가 겨울철에는 밭으로 이용되었던 것입니다. 논은 밭이기도 했습니다.

일본 열도는 결코 광대하지 않지만, 기후와 지형이 변화무쌍하기 때문에, 다양한 농작물이 재배되어 왔습니다. 벼 이외의 밭작물의 다양성도 잊지 말아야 합니다.

또한 벼는 이어짓기가 가능합니다. 그러나 이는 당연한 것이 아니라, 관개와 배수의 조절과 비료의 투입이 있어서 비로소 가능해진 것이었습니다. 그리고 끊이지 않고 논에 새로운 물을 담음으로써 물에 포함된 영양분이 보급되기 때문에, 그것도 이어짓기를 가능하게 한 조건이 되었습니다. 일본의 무논은 매우 뛰어난 인공적 시설입니다.

그리고 관개와 배수를 위한 수리시설은 마을의 공유물이었습니다. 농민 개개인의 사유물이 아니었습니다. 거기에 에도 시대의 농민들이 마을 없이는 살아갈 수 없는 근본적 이유가 있었습니다(玉城哲・旗手勲 『風土』、이하 『風土』로 약칭).

●광대한 전원 풍경은 에도 시대에 만들어졌다

일본은 여름철의 고온과 장마와 태풍이란 집중적인 강우가 있어, 벼농사에는 적합한 기상 조건에 있습니다. 그러나 그렇다고 해서 종자만 뿌리면 내버려 두어도 자연스럽게 벼가 잘 결실을 맺는 건 아닙니다. 일본 안에서 자연조건 그대로 무논 벼를 재배할 수 있는 지역은 매우 적습니다. 무논 벼농사에는 무논을 홍수로부터 지키는 치수 공사와 무논에 안정적으로 물을 공급하는 용수 시설이 빠질 수 없었습니다.

일본 하천의 특징은 수원지부터 하구까지의 거리가 비교적 짧고, 흐름이 급하다는 것입니다. 메이지 시대 전기에 정부에 초빙되어 일본에 온 네덜란드인 기술자 반 두언van Doorn은 호쿠리쿠北陸의 여러 하천을 시찰하고 "이건 강이 아니라 급류이다"라고 했다는 겁니다.

급경사이고 짧은 하천이 많다는 것은 일시에 대량의 비가 내리면 금세 홍수가 난다는 겁니다. 동시에 갈수가 되기 쉽다는 특징도 있었습니다. 물이 금방 바다로 흘러 나가 버리기 때문입니다.

대홍수 때마다 하천은 그 물길을 바꾸어 나아갑니다. 또한 대량의 토사를 흘러가게 합니다. 일본 열도 각지의 충적 평야(하천의 퇴적 작용에 의하여 생긴 평야)는 이러한 하천의 작용에 의해 만들어진 것입니다. 드넓고 평평한 충적 평야는 경작지로 심기에는 최적이었지만, 그곳에는 또 강의 범람도 빈발했습니다.

그래서 대하천의 하류부에 탁 트인 충적 평야를 개발해 무논으로 만들기 위해서는 물길을 일정하게 유지하기 위한 치수 공사를 빼놓을 수 없습니다. 일본의 강은 급경사라고는 하더라도 강이 산간부터 평야부로 나오면 흐름은 비교적 완만해집니다. 그렇기에 어느 정도의 기술력이 있으면 물길을 안정시킬 수 있습니다.

그러나 중세(가마쿠라·무로마치 시대)까지는 각지에 중소규모의 권력이 분립되어 대규모 치수 공사를 실시할 만한 강대한 권력이 존재하지 않았기 때문에, 충적 평야의 개발은 별로 진전되지 않았습니다. 기술력 수준도 아직 그만큼 높지 않았습니다.

그것이 전국 시대부터 에도 시대 전기(17세기)에는 전국 다이묘나 에도 막부라는 광역에 걸친 강대한 권력이 출현했습니다. 또한 축성이나 광산 개발의 기술을 전용함에 따라서 치수 기술도 발달해 나아갔습니다. 군사 기술의 평화 이용이란 측면이 있었던 겁니다.

이러한 배경을 바탕으로 전국 다이묘나 에도 막부, 각지의 다이묘들에 의하여 대규모 치수 공사가 실시되었습니다. 특히 동일본의 너른 충적 평야(칸토우関東 평야・에치고越後 평야 등)에 대량의 새논이 개발되었기 때문에, 전국 쌀의 생산량은 대폭으로 증가했습니다. 오늘날 우리가 볼 수 있는 광대한 평야에 펼쳐진 벼이삭이 흔들리는 농촌 풍경은 에도 시대에 그 기초가 만들어졌습니다.

●이에야스에 의한 토네강利根川의 물길 바꾸기 공사

대규모 치수 공사의 구체적 예를 들어보지요.

토쿠가와 이에야스가 1590년에 에도에 들어간 뒤, 수십 년의 세월에 걸쳐서 토네강의 갈아 끼우기 공사가 실시되었습니다. 그때까지 에도만(도쿄만)으로 흘러 들어갔던 토네강의 본류를 도중의 시모우사국下総国 세키야도関宿에서 동쪽으로 물길을 바꾸어 쵸우시銚子에서 태평양으로 흘러 들어가도록 했습니다.

이 공사에 의하여 에도 주변의 홍수 위험이 감소함과 함께, 칸토우 평야에 광대한 무논이 개발되었습니다. 전국적으로 보더라도, 전국 시대부터 에도 시대 전기에 걸쳐서 각지에서 실시되었던 대토목공사에 의하여 대하천의 물길이 안정되고, 그 유역의 새논 개발이 가능해진 예는 많이 있습니다. 충적 평야의 본격적인 무논 개발, 그중에서도 오늘날 중요한 벼농사 지대를 많이 가진 동일본에서 이루어진 개발은 전국 시대부터 에도 시대 전기에 걸쳐 크게 진전되었습니다.

또한 에도 시대의 하천은 교통의 동맥으로서 역할을 수행하고 있었습니다. 토네강의 물길 변경은 도호쿠나 칸토우 각지와 에도를 수운으로 연결한 데에도 중요한 의의를 가지고 있었습니다.

이러한 충적 평야에서 이루어진 새논 개발은 사람들에게 큰 혜택을 가져다 주었지만, 그건 늘 홍수의 위험과 서로 이웃하고 있었습니다. 사람들은 그것을 알면서도 풍요로운 혜택을 얻는 걸 선택했다고도 말할 수 있겠죠. 에도 시대의 농민들에게는 처음부터 제로 리스크라는 건 있을 수 없고, 때로는 폭위를 휘두르는 강과 어떻게 타협하며 살아가느냐가 과제였습니다. 자연이 인간에게 혜탁만 가져다 주는 건 있을 수 없고, 인간이 자연을 100% 정복할 수 있는 것도 아니었습니다. 농민들은 그걸 잘 알고 있었습니다(앞에 언급한 「風土」, 大熊孝 「기술에도 자치가 있다(技術にも自治がある)」、이하 『技術』이라 약칭)

●열린 제방과 씻는 제방

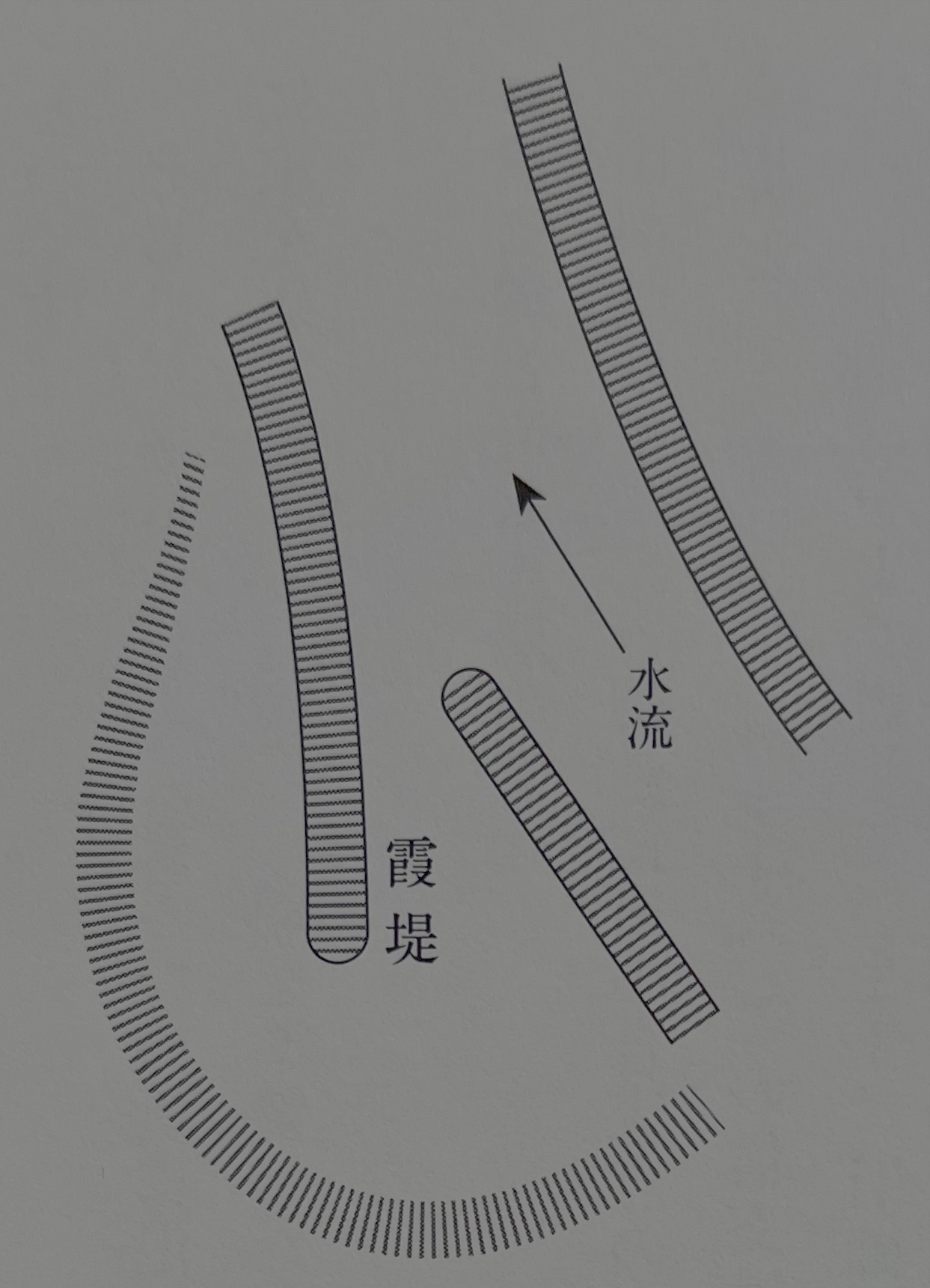

홍수를 막는 데에는 강가에 제방을 쌓을 필요가 있습니다. 제방 축조 기술이 치수의 열쇠를 쥐고 있다고 해도 좋을 겁니다. 전국 시대부터 에도 시대 전기에 걸쳐서 대표적인 치수 공법에 열린 제방이나 씻는 제방이라 부르는 것이 있었습니다.

열린 제방은 불연속의 제방을 일부가 겹치도록 해서 몇 개나 나란히 쌓는 것으로, 제방과 제방의 사이에는 개구부가 있습니다. 물이 불어날 때는 이 개구부로부터 물이 완만히 쏟아져 나옵니다. 그 때문에 제방을 따라서 일부의 토지는 침수되지만, 대규모 홍수 피해는 막을 수 있습니다. 침수되더라도 대과 없이 토지만 침수시킵니다. 그곳에는 인가 등은 짓지 않았습니다.

이건 물이 불어나는 걸 100% 차단하는 것이 아니라, 의도적으로 일부를 넘치게 함으로써 물의 기세를 누그러뜨리고, 피해를 미리 예상된 범위 안에 그치게 하는 궁리입니다. 자연을 억누르는 것이 아니라, 교묘히 타협을 하는 기술이라 할 수 있죠. 나아가 강에 가까운 제방에서 넘친 물을 뒷쪽의 제방으로 막아서 물을 개구부에서 다시 강으로 환류시키는 효과도 컸습니다.

또한 씻는 제방은 제방의 높이를 일부러 일정 한도로 억제한 것입니다. 그 때문에 소규모로 물이 불어나는 건 완전히 막을 수 있지만, 대규모로 물이 불어나면 제방을 넘어 넘치게 됩니다. 이때 열린 제방의 경우와 마찬가지로, 제방 주위에는 일정한 피해가 발생하지만 제방 붕괴로 인한 대참사는 면할 수 있습니다. 이것도 자연의 힘의 크기를 인정하고 그것을 받아들인 지혜의 하나입니다.

그리고 미리 인가가 없는 곳에 범람하도록 계획하거나 흙을 쌓아 그 위에 집을 짓거나 피난용 배를 준비하여 피해 경감을 도모합니다.

그림1 열린 제방의 구조

※大熊孝 『技術にも自治がある」에 수록된 그림을 바탕으로 작성

●신겐信玄 제방과 치수 사상의 변화

야마나시현의 카마나시강釜無川과 미다이강御勅使川 합류점의 좌안에 전국 시대의 명장 다케다 신겐武田信玄의 이름을 붙인 신겐 제방이란 제방이 있습니다. 이 신겐 제방을 포함해 이곳에서 실시된 치수 공법은 전근대의 치수 이념을 잘 표현하고 있습니다. 옛 미다이강은 합류점에서 카마나시강에 직각으로 맞닥뜨리고 있어, 그 때문에 물이 불어날 때는 카마나시강의 좌안 제방이 터져 무너지고 코후甲府 분지에 심각한 피해를 가져왔습니다.

그래서 먼저 그림2처럼 옛 미다이강의 흐름을 두 개로 나누었습니다. 그리고 상류 쪽의 새 물골을 흐르는 물을 카마나시강과의 합류점에서 좌안의 고지대(류우오우타카이와竜王高岩)에 맞부딪치게 했습니다. 그곳에서 반전시킨 흐름을 하류 쪽의 원래 합류점으로 향하게 해, 옛 물골을 흘러 온 물에 부딪치게 한 겁니다. 그렇게 하여 물의 기세를 상쇄하고, 제방 파괴의 위험을 줄였습니다. 나아가 신겐이 쌓았다고 여겨지기에 신겐 제방이라 부르는 제방이나, 미다이강의 분기점에 설치된 쇼우기가시라将棋頭라는 돌 배치에 의하여 대비에 만전을 기했습니다.

그림2 카마나시강의 치수 구조

※大熊孝 『技術にも自治がある』에 수록된 그림을 바탕으로 작성

여기에서 볼 수 있는 치수 사상은 '물을 가지고 물을 통제한다'는 것입니다. 물을 인공의 구조물로 억제하는 것이 아니라, 물의 힘을 잘 이용하며 인공물은 그걸 보완한다는 사고방식입니다. 자연에 거스르지 않고, 자연을 달랜다는 발상이라 해도 좋을 겁니다(앞에 언급한 『技術」).

전국 시대부터 17세기에 걸쳐서 카이국甲斐国(현 야마나시현)에서 치수는 넓게 자리한 하천 부지에 홍수를 쏟아붓고, 나아가 열린 제방과 제방의 앞뒤에 심은 대나무숲으로 수세를 약화시켜 결정적인 피해를 막는다는 것이었습니다. 대나무숲은 홍수의 기세를 꺾어 주었습니다.

그런데 17세기 내내 하천 부지에 경작지가 개발되자, 하천 부지 자체를 홍수로부터 지킬 필요가 생기게 되었습니다. 그 때문에 18세기 전반에는 치수 구상의 전환이 일어났습니다.

에도 시대 중기 이후의 치수는 강고한 연속 제방을 쌓아서 홍수의 범람을 막고, 물골을 일정하게 유지하는 것에 중점을 두게 되었습니다. 대규모 연속 제방에 의하여 좁아진 하천 부지의 범위 안에 홍수를 봉쇄하려고 한 겁니다. 이전보다도 강에 가까운 곳에 연속한 제방을 만듦으로써 종래는 물이 흘러 넘치던 하천 부지까지 물이 오지 못하도록 하고, 그곳을 안정적인 경작지로 바꾸고자 한 것입니다. 자연을 억누르는 치수로 전환한 첫 걸음이라 할 수 있겠죠.

이러한 변화에 의하여 종래의 치수 기술은 그 의의가 저하되었지만, 에도 시대 내내 사라지지는 않았습니다. 자연과 타협하는 치수도 그 생명력을 계속 유지했습니다(関口博巨 「近世甲斐の力者と治水・開発」 根岸茂夫 외 編 『近世の環境と開発』에 수록).

치수에 한정하지 않고, 에도 시대를 볼 경우에는 근대 이후와는 다른 고유성과 근대를 향해 서서히 변화해 가는 측면을 아울러 살펴보는 것이 중요합니다.

'농담 > 농-문화' 카테고리의 다른 글

| 농민들의 수자원 전쟁 -3장 용수 조합의 실태와 물을 둘러싼 다툼 (0) | 2025.04.10 |

|---|---|

| 농민들의 수자원 전쟁 -2장 용수로의 지혜와 서로 협력하는 마을들 (0) | 2025.04.08 |

| 농민들의 수자원 전쟁 -시작하며, 목차 (0) | 2025.04.06 |

| 마을의 작은 정미소가 구하는 아시아, 아프리카의 쌀농사 - 맺음말을 대신해 (0) | 2025.04.01 |

| 마을의 작은 정미소가 구하는 아시아, 아프리카의 쌀농사 -5장 (0) | 2025.03.26 |