6장 아직도 살아 있는 '종자상'의 공적

종자상에 의한 고정종 종자의 대량 공급 체제가 확립되는 중 차츰 분명히 드러나 가는 종자의 품질문제. 이러한 품질 문제에 대한 대응이 쇼와 시기 이후에 보급되는 F1 품종의 개발로 이어진다.

이 장에서는 각 장의 분석을 통해 떠올랐던 근대의 종자상이 수행했던 역할을 정리하고, 현대로 계승되는 그 공적을 확인함과 함께, 이 연구의 의의와 확장을 제시한다.

1. 근대 종자상의 전개

"종자상은 어떻게 고정종 채소를 생산하고, 기르고, 퍼뜨렸을까?" 이 단순한 물음을 출발점으로 이 책에서는 메이지 중후기 이후의 채소 종자 수요가 확대되는 와중에 그 공급을 주로 담당했던 종자상이 어떠한 역할으 수행하고, 전개했는지를 실증적으로 밝혔다. 여기에서는 먼저, 2장부터 5장에서 밝혔던 사항을 정리하면서 간단히 돌아보도록 하겠다.

1) 채소 생산의 신장과 종자 수요의 급증

2장에서는 채소의 상품화가 진행되고, 종자 수요가 확대된 메이지 중후기부터 쇼와 태평양전쟁 전기까지의 채소 생산과 종자 생산의 전국적인 동향을 넓게 포착했다. 메이지 정부의 권업 정책에 의한 외래 채소의 도입, 도시의 발달을 배경으로 한 채소 수요의 확대, 운송 원예의 진전을 배경으로 메이지 중후기 이후 채소 생산의 상품화가 진행되었다. 근대의 채소 생산은 종류의 다양화와 생산량의 증대에 더해, 생산되는 채소의 균질성이 요구되어, 이 점이 에도 시대의 채소 재배와는 구별을 짓는 특징이었다.

채소 생산이 발전해 나아가는 과정은 농가의 종자 수요가 질과 양, 쌍방의 변화를 동반하면서 확대되어 가는 과정이기도 했다. 근대 일본에서 시장 유통하던 종자는 모두 고정종으로, 채종 기술에서 농가 자신이 자가채종할 수 있다. 그러나 당시의 채소 종자 총수요액의 약 2/3는 구입 종자가 차지하고 있었다. 이것은 근대 도시에 적합한 채소를 증산하는 데에 농가는 자가채종만으로는 응하지 못해 더 좋으 ㄴ종자를 구입할 필요에 직면했음을 의미한다. 이러한 상품 채소 생산의 발전에 따른 새로운 종자 수요의 형성기에서, 그 공급을 주로 담당했던 '종자상'은 비약적인 발전을 이룩해, 다이쇼우 중기까지 3556곳의 다양한 경영 형태를 지닌 종자상이 전국 각지에 속속 성립되었다.

2) 종자 도매상에 의한 종자의 대량 생산, 대량 유통

3장에서는 도쿄부 키타토시마군 스가모무라의 '종자 도매상'인 에노모토 토메키치 상점을 다루었다. 키타토시마군은 에도 시대부터 종자 생산이 행해져, 메이지 이후가 되면 가도 나카센도를 중심으로 종자 도매상 거리를 형성함과 함께, 도쿄 종자 동업조합의 활동 거점이 되는 등 근대 일본의 일대 종자 생산지로서 발전한 지역이었다. 그 가운데 한 곳인 에노모토 집안에서는 판매용 종자의 기반이 되는 원종을 자가 생산하든지, 도쿄 종자 동업조합원의 종자 도매상에서 구입했다. 원종의 품질을 조직적으로 보증하기 위해 도쿄 종자 동업조합에서는 원종 재배 시험이 행해졌다. 종자 도매상에 의한 독자의 육종 기술 진화에 더해, 조직적인 관리 체제가 강화됨으로써 우량 원종이 육성되었던 것이다.

종자의 증식에는 근교 농가에 원종과 선불금을 제공하고, 농가가 채종한 판매용 종자를 집하하는 형태, 곧 도매상제에 의한 종자의 대량 생산 체제가 확립되었다. 더하여, 상품 구색의 충실을 도모하고자, 주변 종자 도매상이나 다른 지역의 종자 도매상에서 전국 각지의 특산 채소 종자나 서양 채소 종자를 대량으로 매입했다. 종자의 판매에서는 통신 판매가 성립되었다. 각지의 종자 도매상이나 종자 소매상에 매년 시세표를 보내고, 우편엽서로 주문을 받으며, 우편 대체로 대금이 송금되면 철도로 종자를 대량 발송했다. 그런데, 이 생산·유통 구조가 다이쇼우 후기 이후 일변한다.

에도 시대부터 채종 지대의 본고장으로 발전했던 키타토시마군도, 메이지 이후는 시가지화가 서서히 진행되었다. 이에 따라 에노모토 집안에서는 경작 장소를 도쿄부 키타타마군, 치바현, 사이타마현 등의 원격지로 이전하고, 채종 관리인을 통한 채종 농가의 관리로 전환했다. 즉, 다이쇼우 후기 이후 경작 장소의 관리가 직접 관리에서 간접 관리 중심이 되어 종자 생산 체제에 전화기를 맞이했다. 여기에서 주목되는 것은 에노모토 집안에 대하여 단골 거래처에서 '불만 엽서'가 보내지게 되었단 점이다. 에노모토 집안의 경작 장소 관리체제의 전환은 메이지 중기 무렵부터 서서히 시작되었다. 그러나 다이쇼우 후기가 되면 경작 장소의 원격지화가 더욱 진행되고, 채종 관리 체제나 유통 과정이 더욱 복잡해져, 종자의 거친 만듦새, 조악한 상품 등의 품질 문제가 심각해진 것이었다.

3) 경작 장소의 관리를 대행하는 채종 관리인

4장에서는 도쿄부 키타타마군에서 채종 관리를 맡은 노구치 집안(타치바나야 종묘점)을 다루었다. 에도 시대 이래, 키타타마군의 노점상 집단 '타치바나야 일가'의 우두머리를 맡고 있던 노구치 집안은, 메이지 초기에 노점이나 정기 시장을 중심으로 행상이나 가게 앞에서 종자의 소매 판매를 개시했다. 5대째 당주가 된 히라조우는 도쿄부 키타토시마군의 종자 도매상인 고시베 아사고로우 집안으로 고용살이에 들어갔다. 그곳에서 채종 기술이나 경영 방법을 습득함과 함께, 주변 도매상과의 면식을 익혀 메이지 중기 이후 8곳의 종자 도매상에게서 채종 관리를 일임받기에까지 이르렀다. 여기서 중요한 것은 3장에서 확인된 도매상제에 의한 종자의 대량 생산 체제, 곧 원래 도매상 스스로 행하던 원종의 배포부터 채종 종자의 집하까지를 히라조우가 기타토시마군의 종자 도매상을 대신해 실시했다는 점이다. 여기에는 기타토시마군의 종자 도매상을 중심으로 결성된 도쿄 종자 동업조합도 관여하고 있어, 기타타마군의 채종 관리인과의 사이에 조직적인 채종 관리 시스템이 형성되었다. 또한 키타토시마군 종자 도매상에 의해 위탁된 채종 종자는 히라조우에 의해 종자 도매상에 모두 반납하는 것이 원칙으로, 이 채종 종자가 노구치 집안을 통해 농가나 종자 소매상에 판매되는 일은 없었다. 여기에서 단순한 중개상인이 아닌 '채종 관리인'으로서 노구치 집안이 수행한 중요한 기능을 지적할 수 있다.

노구치 집안은 그 뒤, 메이지 후기부터 다이쇼우 중기에 걸쳐서 '채종 관리인'을 계속하면서 판매처인 도쿄시 근교의 야채 생산 지대의 발전과 연동하도록 그 경영을 확대해, 종자의 도매 판매를 개시했다. 이 단계에서는 기타토시마군의 종자 도매상에 한정해 판매용 종자를 매입하고, 채종 관리 부문과 마찬가지로 매입 부문에서도 기타토시마군의 종자 도매상과의 관계가 중요했다. 그러나 다이쇼우 후기가 되면 채종 관리 부문·구입 부문 쌍방에서 기타토시마군의 종자 도매상에게서 자립하는 걸 도모한다. 곧, 채종 부문에서는 판매용 종자를 채종할 때 빼놓을 수 없는 원종을 노구치 집안이 독자로 육성하게 됨과 함께, 그 원종을 바탕으로 근교 농가와 직접적인 위탁 채종에 착수한다. 매입 부문에서는 키타토시마군의 종자 도매상뿐이었던 판매용 종자의 매입에서, 다른 지역의 지방 종자 도매상과의 거래도 개시한다. 여기에서 '채종 관리인'에서 '종자 도매상'으로 성장한 걸 찾아볼 수 있다.

4) 지역 농업에 밀착된 종자 소매상

대도시 근교에 착목한 3장, 4장에 대하여 5장에서는 지방 도시 근교의 논 지대에 눈을 돌려, 니이가타현 키타칸바라군의 '종자 소매상'인 슈니 상점을 다루었다.

메이지 후기 이후 니이가타현에서는 2차·3차 산업의 발전, 니이가타시의 성장, 노동 시장의 확대에 따른 소비자 인구의 증가를 배경으로 새로운 채소 수요가 창출되었다. 그 때문에 타카하시 집안의 판매권이자, 또 니이가타시 근교에 위치한 기타칸바라군 및 나카칸바라군에서는 모두 논 우월 지대이면서도 현 안의 채소 생산에서도 중요지대가 되어 갔다. 그 토지 이용의 특징은 광대한 사구 방풍림과 논 지대 안에 산재한 약간의 밭을 최대한 유효하게 이용한 채소 생산의 전개였다. 그들 토지에서의 다품목 채소 생산이 해당 지역의 벼농사를 기반으로 한 농가 경영에 중요한 부수입을 가져다 주었다. 이는 종래의 연구에서 대상이 되던 '대도시 근교'의 '밭농사 지대'와는 다른, 나아가 고도 경제 성장기 이후의 채소 지정 산지 제도에 바탕한 소품목 대량 생산의 전개와도 다른, 근대 일본의 채소 생산이 지닌 하나의 특질이라고 지적할 수 있을 듯하다. 이러한 메이지 후기 이후의 채소 산지 형성 시기에 타카하시 집안에서는 당주 니시치에 의한 행상 형태에서 상점을 갖춘 경영으로 이행하고, ①통신 거래에 의한 종자의 대량 구입, ②위탁 채종의 개시, ③판매원의 고용, 정기 시장으로의 출점을 도모해 종자의 판매권·거래처 수를 뚜렷하게 증가시켰다. 해마다 증대하는 종자 수요에 대해 쇼와 시대에 접어들면 ⑤판매원을 증원하는 동시에 ⑥상비 종자 방식을 도입해 그 대응을 도모했다.

타카하시 집안에서는 다양화된 농가의 수요에 부응할 수 있도록 각지 도매상에서 특산 종자를 주문해 판매용 종자의 구색을 알차게 갖추었다. 그 거래는 개인 경영 소매점임에도 불구하고, 국내는 물론 해외에도 미치는 전국적인 종자 유통망 안에 존재하고 있었다. 또 동일 품종의 종자를 복수의 도매상으로부터 구입하거나 자기 가게에서도 위탁 채종함으로써 종자 수요의 질·양에 대응했다.

한편, 판매 활동에서는 '외상 판매'에 따른 농가와의 신뢰 거래를 구축하는 동시에, 정기 시장에서는 매월 정해진 날짜에 정해진 장소에서 가게를 연다는 특징이 있어 모두 지역에 밀착한 판매 방법이었다. 특히 중요한 것은 행상 판매에서 타카하시 집안은 종자 대금의 변제 기간을 채소를 수확할 때까지 기다렸다는 점이다. 즉, 종자 판매에서 농가에 대한 외상 판매는 타카하시 가문에게는 판매처인 농가와의 지속적인 거래 관계를 구축하기 위한 수단으로써, 농가 입장에서는 결코 저렴하지 않은 종자값의 무담보 융자와 재배하지 않으면 결과를 판단할 수 없다는 상품의 특수성에 대한 불안을 해소할 수 있는 측면을 함께 가지고 있었던 것이다. 아울러 단순히 종자 공급에 그치지 않고, 신품종 도입에 대한 조언과 재배 기술에 대한 정보를 제공한 것이 현지 농가와 긴밀한 거래관계를 구축할 때 중요했다.

5) 종자상의 기능 분화와 그 연대

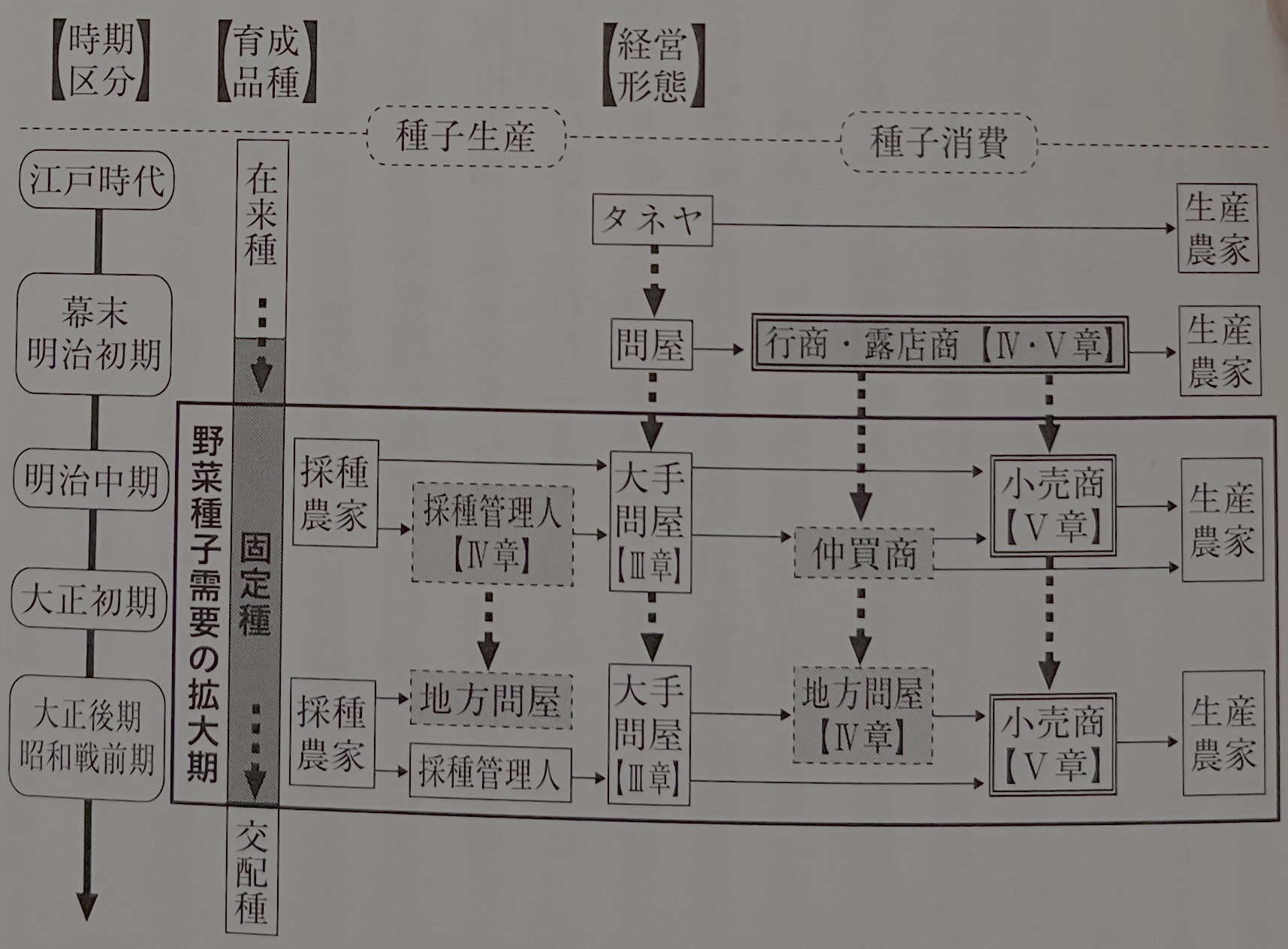

이상, 각 장에 나오는 종자상의 경영 전개를 정리하면 표 6-1, 그림 6-1과 같다. 종자상의 본연의 자세는 각 시대의 채소 생산 발전에 반영되어, 시대별로 특징을 볼 수 있다. 메이지 초기까지 종자상은 농업을 주로 하며 일정한 시기에만 종자를 판매하던 사람이 많아, 직접 채종하는 가운데 잉여분 종자를 판매해 생산부터 판매까지 한 곳에서 대응했다. 그러나 메이지 중후기 이후 종자 수요가 증대·다양화되는 과정에서 종자의 생산부터 소매까지를 단독으로 담당하는 종자상은 예외적이 되어 종자의 생산·유통 과정에 분업 체제가 구축되었다. 즉, 생산면에서는 도매상에 의한 근교 농가로의 위탁 채종과 채종 관리인에 의한 원격지의 채종 관리 체제가 확립되었고, 유통을 뒷받침한 행상과 노점상은 점포를 마련해 소매상·중개상, 나아가 지방 종자 도매상으로 본격적으로 발전해 나아갔다. 도시 지역의 대형 종자 도매상을 정점으로 한 종자 중개상·종자 소매상·지방 종자 도매상이라는 기능의 분화가 진전된 것이다. 그때, 통신 거래를 재빨리 도입한 종자업계는 전국적인 종자상 연결망을 형성해 신속하고 대량의 종자 유통을 실현시켰다.

이러한 종자상의 기능 분화와 그 연대에 의해 근대의 채소 생산 농가는 고품질의 고정종을 안정적으로 구입할 수 있게 됨과 함께, 거주 지역 원산의 품종에 머무르지 않고 각지의 특산 품종이나 외래 품종을 손쉽게 입수할 수 있게 되어 근대 시장에 적합한 균질한 채소 생산의 증산이 가능해진 것이다.

표6-1 근대 종자상의 전개

그림6-1 채소 종자 수요 확대에 따른 종자상의 기능 분화

6) 품질 문제의 표면화

고정종의 대량 생산·대량 유통 체제가 확립되어 가는 가운데, 종자의 품질면에서 분기점이 된 것은 다이쇼 후기일 듯하다. 3장 및 4장에서 검토한 바와 같이, 기타토시마군 종자 도매상의 경작 장소는 메이지 중기 무렵부터 서서히 인접한 기타타마군으로 이전하기 시작해 다이쇼우 후기 이후에는 더 원격지인 치바현이나 사이타마현으로 이전했다. 그에 따라 채종 관리인에 의한 경작 장소 관리가 확대되어 갔다. 이러한 전개는 도쿄부 기타토시마군에 국한된 것이 아니라, 도시 근교에서 성립을 보았던 각지의 채소 채종 지대에서도 유사한 현상이 발생했다고 생각할 수 있다. 에노모토 집안에 접수된 '불만 엽서'와 마찬가지로 다이쇼우 후기에 발아 불량·품종 악화·교잡물 혼입 등의 종자 품질 문제는 전국적으로도 표면화되어, 그 개선책으로 지방 농사시험장에 의한 우량 원종의 육성이나 채종 조합의 설립이 각지에서 과제가 되었다(4장 칼럼 참조).

한편, 다이쇼우 후기는 4장에서 검토한 노구치 집안과 같이, 채종 관리인이 계약처인 종자 도매상으로부터 자립해 종자 도매상으로 성장하는 시대이기도 했다. 예를 들어 기타토시마군의 종자 도매상이 신흥 채종지로 선정된 치바현에서는 채종 관리인으로부터 독립해 각각의 경작 장소를 가지고 독자의 원종으로 판매용 종자의 채종을 시작해 판로도 전국 각지로 확대하며 종자 도매상으로 성장한 사례가 보고된다.(주1 石橋俊治 「蔬菜採種機構の研究」 『農業技術研究所報告』 第9号, 1953년, 41쪽 및 金子才十郎 『種子のロマン -日本種苗業界の歴史 明治・大正-』 カネコ種苗 株式会社, 1991년, 244쪽.) 채종 관리인의 등장은 종자 품질 문제의 한 요인이었지만, 그 반면 채종 관리인을 모체로 하는 지방 종자 도매상의 대두가 근대의 채소 종자 공급 체제의 재편기를 지탱하고, 또한 그 대부분이 태평양전쟁 이후 종묘업을 견인하는 담당자가 되어 갔다는 점도 강조하고 싶다.

2. 근대로 계승되는 기술과 시스템

근대의 종자상은 ①선발 육종에 의한 고정종의 육성, ②도매상제에 의한 종자의 생산 관리 체제 구축, ③전국적인 종자 유통망의 형성이라는 세 가지 측면에서 근대 일본의 채소 생산의 발전에 중요한 역할을 한 것이 밝혀졌다. 그렇다면 근대에서 현대로 계승되는 종자상의 공적은 무엇일까?

1) F1 육종으로 이어지는 고정종을 만들어 냄

첫번째는 고정종을 육성하기 위한 선발 육종 기술의 계승이다. 선발 육종 기술은 에도 시대부터 시작된 '종자 선택', 곧 노농에 의한 경험적인 농업 기술을 심화시킨 민간 육종의 산물로, 그 기술은 현재의 F1 품종 육종에서도 중요한 역할을 하고 있다. 1장에서 설명한 바와 같이, F1 품종은 양친 계통의 교잡에 의해 육성된다. 그때, 양친(원종)에게 잡박성이 있는 재래종을 가져오는 것보다, 고정종을 이용하는 편이 안정된 잡종강세를 발휘한다. 즉, F1 품종은 고정종 상호 교배에 의해 생성되는 것으로, 고정종은 F1 품종의 육종 소재로서 현재도 많은 종묘회사에서 이용·유지되고 있다. 이 의미에서 고정종은 F1 품종 탄생의 가교라는 역사적인 역할을 지닌 육성 품종이며, 선발 육종 기술은 일본 농업 발전의 중요한 한 축을 담당한 기술이라고 할 수 있다. 새로운 품종의 개발은 하루아침에 이루어지는 것이 아니라 많은 시간과 노력을 들여야만 가능하다. F1 품종의 육성은, 현재 종묘회사의 개발 노력과, 그 전신인 근대 종자상의 수세대에 걸친 끊이지 않는 우량 종자의 추구라는 자세에 뒷받침되고 있다.

2) 종자 품질의 자주 심사 체제

두번째는 종자상에 의한 조직적이고 자주적인 심사회의 계승이다. 도쿄 종자 동업조합에서는 설립할 때인 1916년부터 해산하는 1943년까지 원종 재배 시험을 실시해, 조합활동 중에서도 가장 중요한 업무로 자리매김하고 있었다. 당초에는 조합원의 원종을 조합의 밭에서 조합이 지명한 경작 감독인이 재배하고, 조합에서 선출된 심사원이 원종의 합격 여부를 심사했다. 그러나 1926년도부터는 도쿄부 농사시험장에서 원종이 재배·심사되어 합계 득점이 많은 상위 3명에게는 지사로부터 상장이 수여되는 체제로 이행되었다.

동업조합이 해산한 뒤 한동안 태평영전쟁의 영향도 있어 원종 재배 시험은 일시 중단되지만, 1948년 '일본 종묘 생산업회'가 설립되자 1950년부터 '전일본 채소 원종 심사회'로 원종 재배 시험이 재개되었다. 이후 1952년에는 '전국 종묘업 연합회', 1973년에는 '사단법인 일본 종묘협회'로 조직이 개편되는 가운데 종자도 F1 품종 시대를 맞아 심사 대상은 원종에서 판매용 종자로 이행되었다. 2007년에는 '전일본 채소 품종 심사회'로 개칭되지만, 기본적으로는 다이쇼우 시기의 심사 체제가 현재도 계승되고 있다. 그 내용은 일본 종묘협회의 주최로 도도부현의 시험연구기관이 판매중이거나 육성하고 있는 품종을 재배·심사하고, 특히 우수한 품종에는 농림수산대신상이 수여된다는 것이다.(주2 日本種苗協会 編 「日種協のあゆみ』 日本 種苗協会, 2008년, 52-55쪽.)

종자는 재배해서 비로소 상픔으로서의 가치를 판단할 수 있다. 그래서 우량한 종자상인 것을 증명하는 데에는 심사회에 의하여 대외적인 평가를 얻는 일이 중요했다. 이러한 종자상에 의한 조직적이며 자주적인 심사회가 고품질 종자 생산이나 새로운 품종의 개발에서 수행한 역할은 크다.

3) 종자의 생산 관리 체제

세번째는 종자 생산 관리 체제의 계승이다. 근대에 확립된 채종 관리인 제도는 현재 종묘회사의 생산관리 체제에도 계승되고 있다. 필자는 근대의 채종 관리인에게는 크게 두 가지 유형이 있었다고 생각한다.

첫째 유형은 노구치 집안처럼 종자 도매상에게서 채종 관리 방법을 배워 채종 관리인이 되는 경우이고, 둘째 유형은 가네코(1991)가 지적하듯이 종자 도매상이 신흥 경작 장소의 마을 안에서 육종 기술이 좋다고 여겨지는 인물에게 채종 관리인을 의뢰하는 경우이다.(주3 金子才十郎 『種子のロマン -日本種苗業界の歴史 明治・大正-』 カネコ種苗 株式会社, 1991년, 243-244쪽.) 전자의 경우 채종 관리인에 대한 종자 도매상의 친밀도나 억제력이 높아 4장에서 밝혔던 원종을 지급한 종자 도매상이 독점적으로 종자를 매수한다는 원칙이 성립되었지만, 후자의 경우 경작 장소 마을을 숙지하는 채종 관리인이 도매상보다도 우위에 서는 경우도 있었다. 예를 들면, 치바현에서는 1921년에 '채종 관리인'이 중심이 되어 카토리군香取郡 농산 종자 동업조합이 결성되어, 이 조합에서 도쿄 종자 동업조합에게 채종 관리비의 인상이나 종자 이송 등에 관한 요구가 나오기도 했다.(주4 千葉県 野菜園芸発達史編さん会 編 『千葉県野菜園芸発達史』 千葉県, 1985년, 897쪽 및 横山恵美 「東京種子同業組合の設立経緯と活動内容について」 豊島区立 郷土資料館 編 『生活と文化』 第17号, 豊島区 教育委員会, 2008년, 26쪽.)채종 관리인이 우위가 되는 경우, 위에 적은 원칙이 파괴되어 품질 관리에서 문제가 일어나는 일도 종종 있었다. 채종 관리인 중에서는 흉작일 때 종자의 횡령이나 불량 종자의 혼입에 의한 양 부풀리기 출하를 하는 사람도 있었다고 한다. 이 채종 관리인에 대한 억제력이나 친밀도의 저하에 의한 품질 문제의 대응책으로, 태평양전쟁 이후 기업적 종묘회사에 의하여 채용된 것이 채종 관리인의 사원화이다. 현재, 국내에서 소비되는 채소 종자의 대부분이 해외에서 위탁 채종되고 있는데, 그때 자사의 사원을 현지에 주재시켜 외국인 채종 농가에 대한 기술 지도에 전용하고 있다.

4) 유통 체제와 판매 방법

네번째는 종자의 유통망과 판매 수단의 계승이다. 현재 종묘업계의 구조는 ①대부분의 작물 품종을 망라하고, 사업도 전국으로 전개하고 있는 대기업 종묘회사, ②경쟁력이 있는 특정 품목에 대해서는 자사에서 육종·생산·판매하고 있지만, 다른 품목에 대해서는 타사에서 매입하는 중소 생산 도매 회사, ③육종이나 생산에는 종사하지 않고 지방 도소매나 소매에 특화되어 있는 압도적 다수의 소매 회사로 이루어져 있다. 종묘 수요의 침체와 시장 경쟁이 격화되는 가운데, 중소 생산 회사나 소매 회사의 도태와 대형 종묘회사로의 집중화가 진행됨과 함께, 농협이나 생활용품점 등을 통한 유통 통로도 증가하고 있다.(주5 久野秀二 「種苗事業の構造と機能に関する一考察」 「北海道大学農經論叢」 (54), 1998년, 24-26쪽.) 그러나, 그럼에도 불구하고 근대에 형성된 종자상의 분업 체제와 다종다양한 종묘를 서로 융통하는 근대 이래의 상습관이 뿌리 깊게 남아 있다.

이것은 종자가 가진 상품으로서의 특수성과 깊이 관련되어 있다고 생각한다. 반복해서 말하는 것처럼, 종자는 겉보기로는 품질의 우열을 판단하기 어렵고 실제로 재배하지 않으면 결과가 나오지 않는 상품이다. 이러한 상품의 특수성 때문에, 종자의 매매에서는 신뢰 거래가 중시되어 왔다. 즉, 대기업 종묘회사만으로 대응하는 것보다 오랜 세월에 걸쳐 지역에 밀착해 농가와 마주보는 빈도가 높은 중소 생산 회사나 소매상을 통하는 것이 품종 정보의 제공이나 재배 기술의 지도 등, 농가의 요구에 세심하게 대응할 수 있다. 종자상의 분업화는 종자의 양적 대응뿐만 아니라 농가와의 신뢰 거래를 성립시키는 데에도 중요한 기능을 한 것이다.

또한 종자의 판매 수단에서는 ①품종의 그림이나 재배 방법을 기록한 종자 봉투의 이용, ②가게의 간판 상품을 소개하는 종묘 카탈로그의 작성, ③편지 주문식 종자 판매 등 현대 종자 판매의 원형은 이미 근대에 확립되어 있었다고 밝혔다.

이상의 사실로부터 근대의 종자상이 일본의 채소 생산 발전에서 수행한 역할은 종래에 이해되던 것 이상의 평가가 추가되어야 할 것이다.

고정종에서 F1 품종으로

일본 농업에서 F1 품종이 최초로 실용화된 것은 누에였다. 1906년에 누에 F1 품종의 우수성이 증명되어 1914년부터 실용 단계에 들어가 1931년에는 농가에서 사양되는 누에의 거의 100%가 F1 품종이 되었다고 한다.

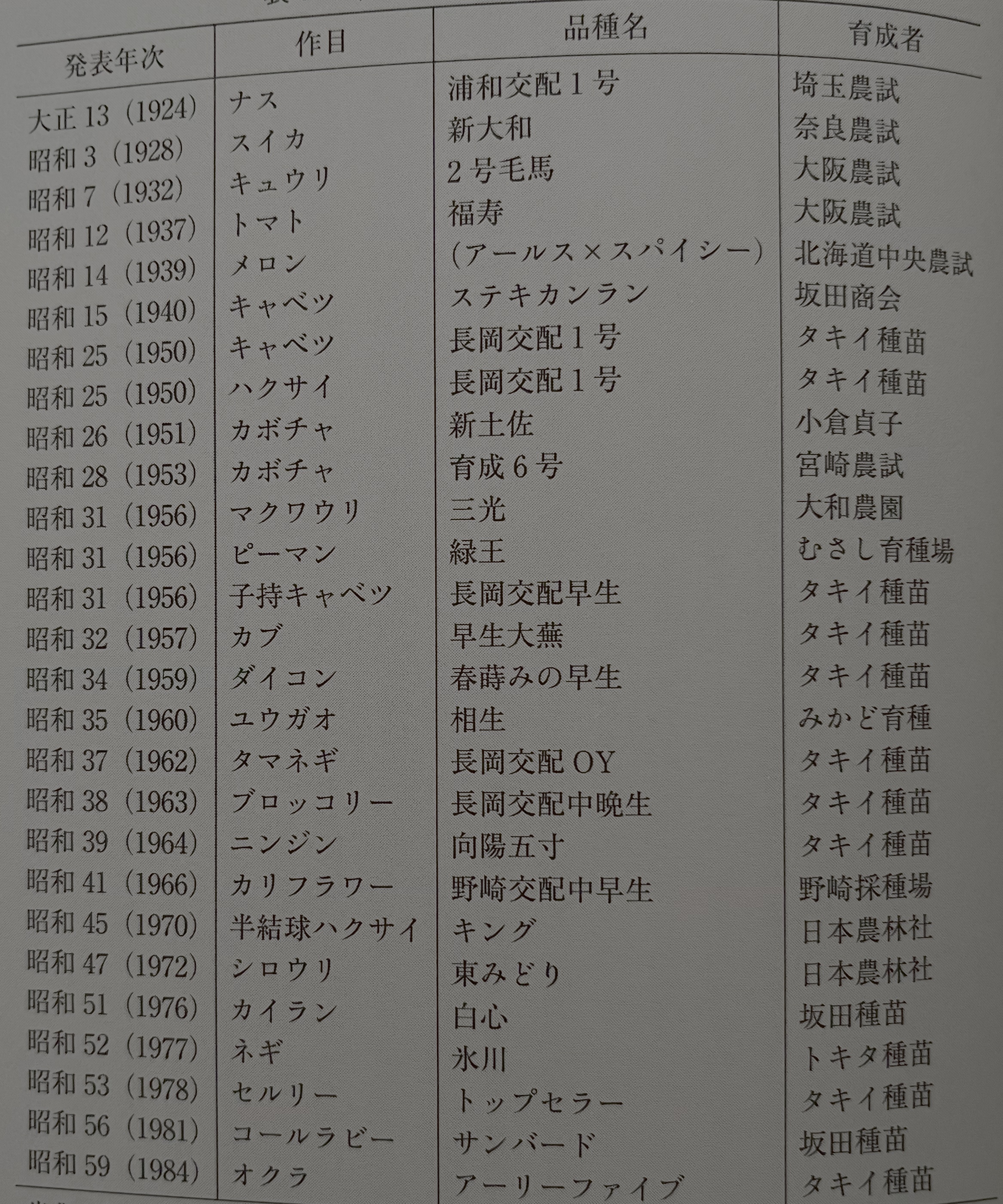

채소에서는 1924년에 사이타마현립 농사시험장이 인공 교배에 의하여 가지의 F1 품종 '우라와浦和 교배 1호'를 육성한 것이 시작이다. 이후 표1처럼 1928년에는 수박, 1932년에는 오이, 1937년에는 토마토, 1939년에는 멜론, 1940년에는 양배추 등 태평양전쟁 전기에도 이미 많은 F1 품종이 발표되었다. 또한, F1 품종의 육성자를 보면, 1940년을 경계로 그 이전에는 대부분 공립 시험장에서 육성된 것에 반해, 그 이후는 대부분이 민간의 종묘회사에서 육성되는 것을 알 수 있다. 즉, 일본에서 F1 품종의 육성은 지방 농사시험장이 선행한 것이다. 이는 전술한 지방 농사시험장을 중심으로 결성되었던 채종 조합이 관계된다고 생각할 수 있다(4장 칼럼 참조). 채종 조합의 결성은 종자의 품질 문제에 대응한 것으로, 그곳에서는 원종의 개량이 진행되었다. 즉, 시험장에서는 대부분의 우량 원종이 모여 있었던 것이다. 그 풍부한 원종을 이용해 F1 품종의 시험 연구로 발전했다고 생각한다. 그러나 이들 F1 품종은 그 진가를 인정받지 못하고 태평양전쟁에 휘말려 시장에 출회되지 못하고 끝나 버렸다고 한다.

1937년에 중일 전쟁이 시작되자 1940년 10월에는 채소 종자의 판매 가격이 정부에 의하여 지정되는 공정가격을 강요받게 되었다. 종자의 성과는 그해의 기상 조건에 좌우되기에, 종자의 가격을 일정하게 한다는 건 종자상에게 다대한 무리를 강요하는 것이었다. 또한, 종자의 품질을 무시하고 가격이 일정하게 설정되기에, 질보다 양을 중시하는 종자상도 늘어나 종자의 품질은 더욱 악화되어 갔다. 1947년 5월에 채소 종묘 등 통제 규칙이 폐지되기까지 종묘업계에게는 엄혹한 시대가 계속되었다.

이러한 와중에 1950년에 타키이 종묘에서 발매된 '나가오카長岡 교배 1호'가 십자화과 채소의 태평양전쟁 이후 선봉을 끊었다. 타키이 종묘는 1937년에 육종학의 권위자인 우장춘 박사를 타키이 종묘의 농장장으로 초빙했다. 우장춘 박사가 퇴사하는 1945년까지 8년 동안 일본 전국에서 모을 수 있는 만큼의 배추와 양배추 계통을 모아서 정력적으로 각 계통 사이의 교배 시험과 교배에 의해 생긴 F1 품종의 검정 시험이 실시되었다. 이 사업은 우장춘 박사가 퇴직한 뒤에도 계승되어, F1 품종의 육성 개시부터 13년의 세월을 거쳐서 '나가오카 교배 1호'가 탄생했다. 이것을 시작으로, 민간 종묘회사를 중심으로 순무, 무, 방울다다기양배추, 브로콜리, 양파, 당근 등 각 품목의 F1 품종이 차례로 발표되었다. 고정종에 비해 재배하기 쉽고 다수확이며 균질한 F1 품종은 1966년에 제정된 채소 산지 지정제도와 맞물려 널리 농가에 받아들여져, 고도 경제 성장 시기 일본의 채소 생산을 지탱했다.

<참고 문헌>

金子才十郎 『種子のロマン ー日本種苗業界の歴史 昭和前期篇一』 カネコ種苗 株式会社, 1993년, 354~363쪽

『日種協のあゆみ』 日本種苗協会, 2008년

日本人が作りだした動植物 企画委員会 編 「日本人が作りだした動植物 -品種改良物語-』 衆華房, 1996년

표1 F1 품종 채소의 발표년과 육성자

출전 : 「日種協のあゆみ」 日本種苗協会, 2008년, 58쪽에서 작성

주) 1940년에 사카다坂田 상회(현 사카다의 씨앗)에서 '훌륭한 양배추(ステキカンラン)'가 발표되는데, 2차 세계대전 중의 종묘 통제법 시행에 의해 보급까지에는 이르지 못했다.

3. 종자상 연구의 의의와 확장

마지막으로, 일본 농업사 및 일본 경제사, 경영사학에서 종자상 연구의 의의와 확장을 기존 연구의 정리를 통해 제시하겠다.

1) 희박했던 벼농사, 양잠 이외의 농업 생산 연구

지금까지의 연구사 중에서 '종자상'을 대상으로 한 연구는 없었다. 그 이유로 다음의 두 가지 연구 동향에서 생기는 문제점이 있다고 생각한다.

첫번째는 근대 농업사 연구를 포함한 관련 여러 분야의 연구대상 문제이다. 일본 농업사, 경제사에서 대부분의 연구업적을 발표한 후루시마 토시오古島敏雄(1915~1995)는 『후루시마 토시오 저작집著作集』(주6 古島敏雄 『古島敏雄著作集』 月報 1~6, 東京大学出版会, 1974년.) 제6권(1975년)의 월보에서, 젊은 연구자나 학생 제군에게 바라는 점으로 다음의 이야기를 건넨다."이른바 지주제 역사나 농민층 분해 연구에서는 나의 작업을 따라와 준 사람은 있는 듯하지만, 본줄기의 작업은 설득력이 없는 건지 지역 연구는 약한 듯합니다. 자신의 고향, 국민의 대부분이 그곳에서 나왔던 농민의 일상 생활, 생산의 모습에도 눈을 돌렸으면 하는 것이 첫째 바람입니다."

후루시마가 바란 근대 이후의 농업 생산 모습에 착목한 연구로는 1950년대에 간행된 『일본 농업 발달사』 (전 10권)이 주목된다. 『일본 농업 발달사』는 메이지 이후 일본 농업의 발달 과정을 사회경제 상황이나 농정과의 관련을 시야에 넣으면서 해당 시기 농업 기술의 특질을 소개한다. 그때 벼농사만이 아니라 양잠으로 대표되는 밭농사 상품작물이나 채소, 과수, 축산 등도 대상으로 삼는데, 이 책의 감수자인 토우하타 세이이치東畑精一・모리나가 토시타로우盛永俊太郎가 서문에서 "일본 농업의 근간은 벼농사이다. 그 때문에 기술에서도 벼농사의 여러 기술에 대한 기재가 다대한 지면을 차지하는 것은 당연한 듯하다"(주7 農業発達史調査会 編 『日本農業発達史』 第一巻, 中央公論社, 1953년, 4쪽.)라고 기술하듯이, 그 중심이 되는 논의는 벼농사에 대해서가 태반을 차지하고 있었다. 1980년대 이후에는 사토우(1987), 우치다内田(1991, 2012), 니시무라西村(1997), 토쿠나가徳永(1997), 카츠베勝部(2002) 등에 의하여 노농을 재평가하는 입장에서 그때까지 근대 농학의 입장에 섰던 농업 기술 평가에 재검토를 더해, 재래 농법과의 연속면을 밝히는 연구도 진전되었다.(주8 예를 들면, 佐藤常雄 『日本稲作の展開と構造 一坪刈帳の史的分析』 吉川弘文館, 1987년, 内田和義 『老農の富国論:林遠里の思想と実践』 農山漁村文化協会, 1991년, 西村卓 『「老農時代」の技術と思想 -近代日本農事改良史研究』 ミネルヴァ書房, 1997년, 徳永光俊 「日本農法史研究 ー畑と田の再結合のためにー」 農山漁村文化協会, 1997년, 勝部眞人 『明治農政と技術革新」 吉川弘文館, 2002년, 内田和義 「日本における近代農学の成立と伝統農法:老農船津伝次平の研究』 農山漁村文化協会, 2012년 등을 들 수 있다.) 그러나 이들 일련의 연구에서도 그 대상은 벼농사에 한정된 생산, 기술론이었다.그 결과, 2010년에 간행된 『일본 농업사』(주9 木村茂光 編 『日本農業史』 吉川弘文館, 2010년.)에 그려진 근대 농업사는 지주제론이나 촌락론 등의 근대 농촌의 계층성이나 사회적 구조에 관한 논의에 더해, 메이지 중후기 이후의 비농업 부문의 비약적 발달에 따른 농업, 농촌 문제와 그 정책적 과제에 대한 논의는 상세했지만, 농업 생산의 새로운 동향을 묻는 분석으로는 '벼농사'나 '양잠'에 대한 약간의 언급에 머물렀다. 태평양전쟁 전기 일본의 농업 생산이 쌀과 누에고치를 기반으로 하면서도 채소와 과수, 축산 등의 다양한 상업적 농업이 확대되고, 그 확대는 농업 부문 전체의 성장률이 정체되었던 두 대전 기간의 농업을 하방에서 지지했다는(주10 速水佑次郎 『日本農業の成長過程』 創文社, 1973년.) 사실을 고려하면 벼농사, 양잠 이외의 농업 생산도 결코 무시할 수 없는 것이다.

이처럼 근대 농업사 연구에서 지주제론, 촌락론의 축적, 농업과 농촌 문제에 관한 연구의 심화와 비교했을 경우, 근대 이후의 농업 생산에 착목한 분석, 특히 벼농사와 양잠 이외에 대해서는 아직 많은 과제가 남아 있는 듯하다고 생각한다. 이들 연구 동향에 대하여 전쟁 기간의 청과물 유통에서 농업단체의 역할에 착목한 타마玉(1996)는 지금까지의 역사 연구에서는 태평양전쟁 전의 농업 문제를 토지를 둘러싼 계급 관계나 계급 대항으로서 파악하는 분석의 구조, 곧 '토지 문제 사관'에 편중되어 있었다는 것을 지적하고, 새롭게 '시장 문제 사관'을 제시했다. 타마의 과제 설정은 소농이 어떻게 자본주의 경제에 대응해 나아갔는지에 착목한 시도였다고 하는 점에서 근대 농업사 연구의 새로운 전개이며 필자의 문제 의식과도 관련있는 것이다.(주11 玉真之介 『主産地形成と農業団体』 農山漁村文化協会, 1996년.)

2) 빠져 있던 '육종' 관점으로 본 채소 생산 연구

두번째는 근대 일본의 채소 생산을 다룬 연구들의 분석 시각의 문제이다. 근대 일본의 채소 생산은 주로 도쿄 근교 농업의 지역성이나 농업 경영의 변천을 검토하면서 논의되어 왔다. 예를 들면, 도쿄 근교 농업의 전개를 역사적으로 검토한 와타나베渡辺(1991)는 ①일본의 채소 생산이 본격적으로 다양화되고, 질과 양 모두 충실해지는 건 근대 이후라는 점, ②그 보급은 노농이나 종묘업자를 통해 행해진 점, ③수송 원예의 확립, 근교 원예의 집약화, 청과물 판매 조직의 정비에 의해 채소 생산이 전업화되고, 대규모 전업 경영자도 출현했다는 점 등을 지적한다.(주12 渡辺善次郎 『近代日本都市近郊農業史』 論創社, 1991년.) 또한 지리학에서는 아오시카青鹿(1935)가 도쿄시 근교 농촌인 기타토시마군의 농업 경영의 실태조사를 토대로 도시화의 영향을 받기 쉬운 도시부에 가까운 지역부터 공예작물-잡곡-주곡-근채-과채-엽채-종묘-감상 식물이라는 순서로 토지 이용이 둥근고리 모양으로 확산되어 가면서 소멸해 나아가는 법칙을 밝힌 것 외에,(주13 青鹿四郎 『農業経済地理学』 叢文閣, 1935년.) 에바토江波戸(1997)가 메이지·다이쇼우·쇼와 태평양전쟁 전기의 통계 수치를 토대로 해서 도쿄도 구區부의 농업이 도시와의 관계가 희박한 일반 농업에서 차츰 도시와 농촌이 공존하는 근교 농업의 발흥기를 맞이해, 도시화가 진전되면서 근교 농업의 융성기를 거쳐, 전쟁 이후 도시농업이 쇠퇴로 향한다는 발전단계론을 제시한다.(주14 江波戸昭 『東京の地域研究 (続) ー都市農業の衰退ー』 大明堂, 1997년.) 최근에는 아라이新井(2010)가 지금까지의 근교 농업사 연구의 성과를 바탕으로 하여 에도·도쿄를 중심으로 오사카·교토의 대도시 근교 농업까지 분석 대상 범위를 넓혀 근세부터 근대의 채소 산지 형성과 시장의 배치, 채소 행상인의 행동권을 밝힌다.(주15 新井鎮久 『近世・近代における近郊農業の展開 ー地帯形成および特権市場と農民の確執』 古今書院, 2010년.)또한 메이지 후기부터 쇼와 태평양전쟁 전기는 그때까지 도쿄에 채소 공급지였던 도쿄 근교 지역의 도시화나 철도망의 발달에 따라 원격지에서 도쿄로 채소 공급 체제가 정비되는 시대이기도 했다.(주16 小田内通敏 「帝都と近郊:都市及村落の研究』 大倉研究所, 1918년.) 이러한 교통 기관의 발달로 원격 지역의 채소 생산 전개를 검토한 逸見이츠미(1949)는 히가시카츠시카군東葛飾郡의 채소 생산 변천을 입지 조건으로부터 분석해, 채소 생산의 발전은 소비지인 도쿄까지의 거리 원근만이 아니라 소비지로의 채소 공급이나 생산지로의 똥거름 운반에 관련된 교통 조건의 편리성으로 규정된다고 논한다.(주17 逸見謙三 「近郊蔬菜園の成立条件 -松戸市附近に於けるその分析-』 柏葉書院, 1949년.) 또한 최근에는 시미즈清水(2008)가 메이지 후기부터 쇼와 태평양전쟁 전기의 양배추 생산 지역의 성립을 도쿄의 양배추 수요 증가나, 그 기반이 되는 식습관의 정착 과정과 관련지어서 고찰한다.(주18 清水克志 「日本におけるキャベツ生産地域の成立とその背景としてのキャベツ食習慣の定着 ー明治後期から昭和戦前期を中心として」 「地理学評論」 (81), 2008년, 1-24쪽.)

이러한 일련의 연구 대부분은 직접적으로는 대도시 근교 농업의 검토를 의도했기 때문에 개별 산지의 분석으로 진행되어 메이지 이후 채소 생산의 기술 혁신이나 근대화의 특질을 파악한다는 시점은 부족했다. 또한 약간이지만 기존 연구가 대상으로 한 채소는 채소의 생산적 측면과 유통·소비적 측면의 검토가 중심이 되어 채소 생산의 전제가 되는 '육종'에 주목하는 시점이 결핍되었다. 즉, 일본의 채소 생산이 민간 육종가, 곧 각지의 노농이나 종묘업자가 담당자가 되어 발전해 왔다는 것이 충분한 실증연구 없이 이야기되었다.

이에 대해 이 책은 지금까지 주목되지 않았던 '종자상'에 착목해, 그 전개와 역할을 종자상에 남아 있던 역사자료를 활용해 실증적으로 밝힌 일본에서 최초의 연구이다.

3) 새로운 근대 농업사의 모습을 제시

이 책에서 밝혔던 '근대 종자상의 전개'는 채소 생산의 새로운 무대가 도래하는 것에 대한 대응 과정이었다고 이야기할 수 있다. 즉, 이 책의 주제는 종자상의 사례 분석에 그치지 않고, 새로운 시대나 시장에 대한 제1차 산업의 기술 혁신이나 공급 체제의 전환, 품질 문제의 극복을 해명하는 연구로서도 중요하다.

일본 경제사, 경영사 연구에서는 메이지 이후의 근대화 과정에서 재래 산업이라 부르는 에도 시대 이래의 전통적인 산업이 새로운 시대나 새로운 시장에 맞춘 전환과 조직적인 발전을 보여 일본 경제 성장의 중요한 기둥이 되었다는 것을 밝혔다. 이들 재래 산업을 중시하는 연구는 나카무라中村(1985)에 의하여 '재래 산업'이라는 개념이 정의된 이후 근대 산업과의 상보 관계가 검토되는 논의 속에서 재해석되어, 새로운 전개를 보았다.(주19 中村가 전개한 일련의 '재래 산업론'에 대해서는 宮地英敏 『近代日本の陶磁器業産業発展と生産組織の複層性』 名古屋大学出版会, 2008년에 의하여 그 과제가 상세히 정리되어 있다.) 그 정의란 "재래 산업이란 원칙적으로, 광의로는 농림수산업을 포함하고, 협의로는 농림수산업을 제한 에도 시대 이래의 전통적인 상품의 생산유통 또는 서비스의 제공에 관련된 산업"(주20 0中村隆英 「明治大正期の経済』 東京大学出版会, 1985년.)이라는 것이다. 최근에는 일찍부터 관심을 모았던 직물업이나 제사업 등의 섬유산업에 더해, 양조업, 제당업, 제다업 등의 식품공업, 도자기업과 초자공업(요업), 나아가서는 꽃자리(花筵)와 볏짚 공예품 등의 재래 산업이 거론되어, 산업혁명 시기에 전개 과정이 밝혀지고 있다.(주21 재래 산업 연구의 리뷰에 대해서는 谷本雅之 「在来的発展の制度的基盤」 社会経済史学会 編 『社会経済史学の課題と展望』 有斐閣, 2002년, 278-290쪽을 참조하길 바란다.) 이러한 연구대상을 상기의 정의에 비추어 말하면, 지금까지의 재래 산업 연구에서는 주로 협의의 재래 산업인 제2차산업, 그중에서도 섬유 산업에 중점을 두고 있었기 때문에, 광의의 재래 산업인 농업 등 제1차산업을 포함한 논의의 여지가 과제로 남겨져 있었다. 재래 산업의 중심 가운데 하나로 농업이 있고, 농업은 메이지 이후에 확립되는 자본주의 체제의 중요한 구성 부분으로서, 막부 말 이래의 생산 구조의 재편을 포함하면서, 새롭게 생산력을 향상시켜 다양한 상업적 농업을 발달시켰던 것이다. 그렇지만 이러한 관점에서의 1차산업 분석은 산촌사, 임업사 연구 등에서 부분적으로 볼 수 있을 뿐,(주22 赤羽・加藤(1984)는 목탄 생산과 소비의 방식에서, 메이지 초기까지는 인근의 소규모 수요에 대응한 지역적인 생산이었지만, 메이지 20년대 이후 대도시의 연료로 대규모 수요에 대응한 생산으로 전환한 일을 지적한다. 이는 1차산업인 '임업'의 새로운 전개로서, 이 연구에도 시사적이다(赤羽武・加藤衛拡 「改題」 赤羽武編 『明治農書全集』 第13巻, 農山漁村文化協会, 1984년).) 전술한 대로 농업 생산의 발전 과정을 묻는 연구는 의외로 적다. 재래 산업이 일본의 경제 발전을 지탱했다는 지적이 있는 가운데 재래 산업의 중핵에 위치하고 있던 농업 생산의 연구가 부족했던 건 연구사의 큰 과제이다.

여기에서 지금까지의 재래 산업 연구와 근대 농업사 연구의 공백을 매우는 데에 종자상 연구의 의의가 다시금 강조된다. 이 책이 시사하듯이, 메이지 이후 자본주의 경제의 발달은 새로운 채소 수요를 창출함과 함께 채소 생산의 새로운 전개를 촉진했다. 즉, 종자상을 검토하는 건 그 실태가 불투명했던 종자상 그 자체의 실태를 밝히는 것만이 아니라, '확대되는 식량 수요에 대하여 공급 주체가 어떠한 대응을 해 나아갔는지'라는 새로운 근대 농업사의 모습을 제시함과 함께 지금까지 2차·3차산업을 중심으로 논의되었던 재래 산업론을 1차산업도 포함한 광의의 의미로 재검토하는 일과도 연결되는 것이다.

4) 역사 연구의 틀을 넘은 정보 제공도

근대 일본 농업 발전의 역사적 의의를 다시 묻는 연구는 역사 연구의 틀에 머무르지 않고, 현재 침체된 일본의 식량 자급률 향상 대책에 대한 활동이나 개발도상국의 지속적 농업 발전의 방향성을 비교 고찰하는 데에도 중요한 정보를 제시하는 것으로 이어진다. 1장에서도 기술했듯이, 채소 지정 산지 제도의 성립에 따라 대형 산지가 형성되고, F1 품종이 보급되는 과정에서 많은 고정종 채소가 소실되었다. 이러한 와중에 최근, 고정종 채소가 다시 주목받아, 민관 함께 고정종 채소를 '전통 채소'로 부활시키려는 노력이 활발해지고 있다. 그때, 전통 채소가 지닌 '역사적 이야기'를 덧붙임으로써, 소비자의 관심이나 이해를 높일 수 있을 것으로 기대된다. 종자상의 근대사는 고정종 채소의 역사적 이야기를 충분히 표현할 수 있다.

다른 한편, 발전도상기 일본의 경험을 현대의 발전도상국에 교훈으로 전하는 것을 의도했던 연구나 대처도 있다. 농업 보급제도가 청설된지 얼마 되지 않는 도상국에 관한 기술 이전의 실태와 문제점에 대하여 검토한 스즈키鈴木(1992)는 태평양전쟁 전기 일본의 농업 보급제도 창설 당초에 실시된 순회 강좌나 강습회의 개최, 농산물 품평회나 종묘 교환회의 개최 등의 유효성 검토에서 얻을 수 있는 깨달음이 개발도상국으로 기술 이전할 때 참고자료가 된다는 점을 주장한다.(주23 鈴木俊介 「発展途上国に対する農業技術移転に関する研究:普及制度創設直後のラオス人民民主共和国における農業技術移転の実態と課題」 『熱帯農業」 36 (2),1992년, 117-126쪽.)일본의 정부 개발원조(ODA)를 일원적으로 실시하는 독립행정법인 국제협력기구(JICA)에서는 현재 발전도상국에서 종자의 생산 체제의 확립을 목적으로 한 기술 지원 프로젝트를 추진하고 있다.(주24 구체적으로는 ①수출을 위한 채소 종자 생산 진흥 프로젝트(키르기스스탄), ②인증 채소 종자 생산 시스템 강화 프로젝트(스리랑카), ③농민 참여에 의한 우량종자 증식 보급 시스템 확립 계획 프로젝트(스리랑카), ④중부 지역 5개 현의 쌀 증명 종자 생산에 관한 기술 보급 프로젝트(쿠바)가 추진되고 있다.) 개발도상국에서는 종자 검사 체제가 정비되어 있지 않은 경우가 많고, 품종 특성이 열화된 종자가 출회되거나, 종자값을 지불할 수 없는 농가가 자가채종을 반복함에 의해 종자의 품질이 열화하는 등 농업 생산에서 큰 문제가 되고 있다. 이들 문제에 대처하기 위해서는 자국의 유전자원을 보존, 이용하는 체제의 구축, 검사 체제와 종자 증식 체제의 정비, 개량 종자의 보급 촉진, 자가채종 기술 개선 지원 등의 접근법이 필요하며, 이 책은 '종자'의 분야에 대해 일본의 경험이라는 정보를 참고 자료로 제공할 수 있다.

이처럼 종자상 연구는 역사 분석이면서 현대적인 과제에 대해서도 접점을 가지는 확장성이 있는 연구 주제이다. 그러나 종자상 연구는 이제 막 시작되었다. 최근 매우 소수이지만 종자상의 사료를 이용한 연구도 계속 착수되고 있지만,(주25 예를 들면, 이 책에도 등장한 도쿄 종자 동업조합의 설립 경위와 활동 내용을 밝힌 横山(2008)나, 이와테현岩手県 종자업자의 거래 기록에서 종자 유통의 면적인 확장을 밝힌 清水克志 「近代日本における野菜種子流通の展開とその特質 ー盛岡近郊の種苗業者の取引記録からの考察ー」 『歴史地理学』 51-5 (247), 2009년, 1-22쪽이 있다.) 해결해야 할 과제가 많다. 계속해서 종자상의 사료 조사와 사례 분석을 거듭해 나아가는 동시에, 채소 이외의 작물 육종이나 공공기관에서 행한 육종 사업의 해명도 염두에 두고, 일본 농업의 발전을 근저에서 뒷받침한 농산물 종자의 기술 발전 역사를 실증적으로 밝혀 나아가는 것이 앞으로의 과제이다.

'농담 > 농-문화' 카테고리의 다른 글

| 마을의 작은 정미소가 구하는 아시아, 아프리카의 쌀농사 -시작하며, 목차 (0) | 2025.02.20 |

|---|---|

| 전통 채소를 기르던 사람들, 종자상의 근대사 -맺음말 (0) | 2025.02.19 |

| 전통 채소를 기르던 사람들, 종자상의 근대사 -5장 (0) | 2025.02.18 |

| 전통 채소를 기르던 사람들, 종자상의 근대사 -4장 (0) | 2025.02.10 |

| 전통 채소를 기르던 사람들, 종자상의 근대사 -3장 (0) | 2025.02.03 |