압흔법과 그 역사

압흔 조사의 성과

전 장에서 보았듯이, 주로 '복제법'이라 부르는 토기 압흔의 조사법에 의하여 금세기에 들어와 죠몬 시대의 재배식물인 대두나 팥의 종자나 세계에서 가장 오래된 저장 먹을거리 해충 어리쌀바구미가 발견되는 등 복제법은 일본의 고민족식물학의 분야에서 큰 공헌을 수행했다. 이외에도 토기 압흔은 지금까지 저습지 유적에서 발견되는 미탄화 종실이나 대지 위의 유적에서 검출되는 탄화 종실이 적었던 시대나 지역에서도 그 자료를 보완해 연구의 진전에 크게 공헌하고 있다. 현재는 벼, 조, 기장, 맥류 등의 대륙계 곡물의 유입 시기 해명이나 야요이 시대의 유적별 곡물 조성의 차이 등의 연구에서도 중심적인 기초자료가 되고 있다.

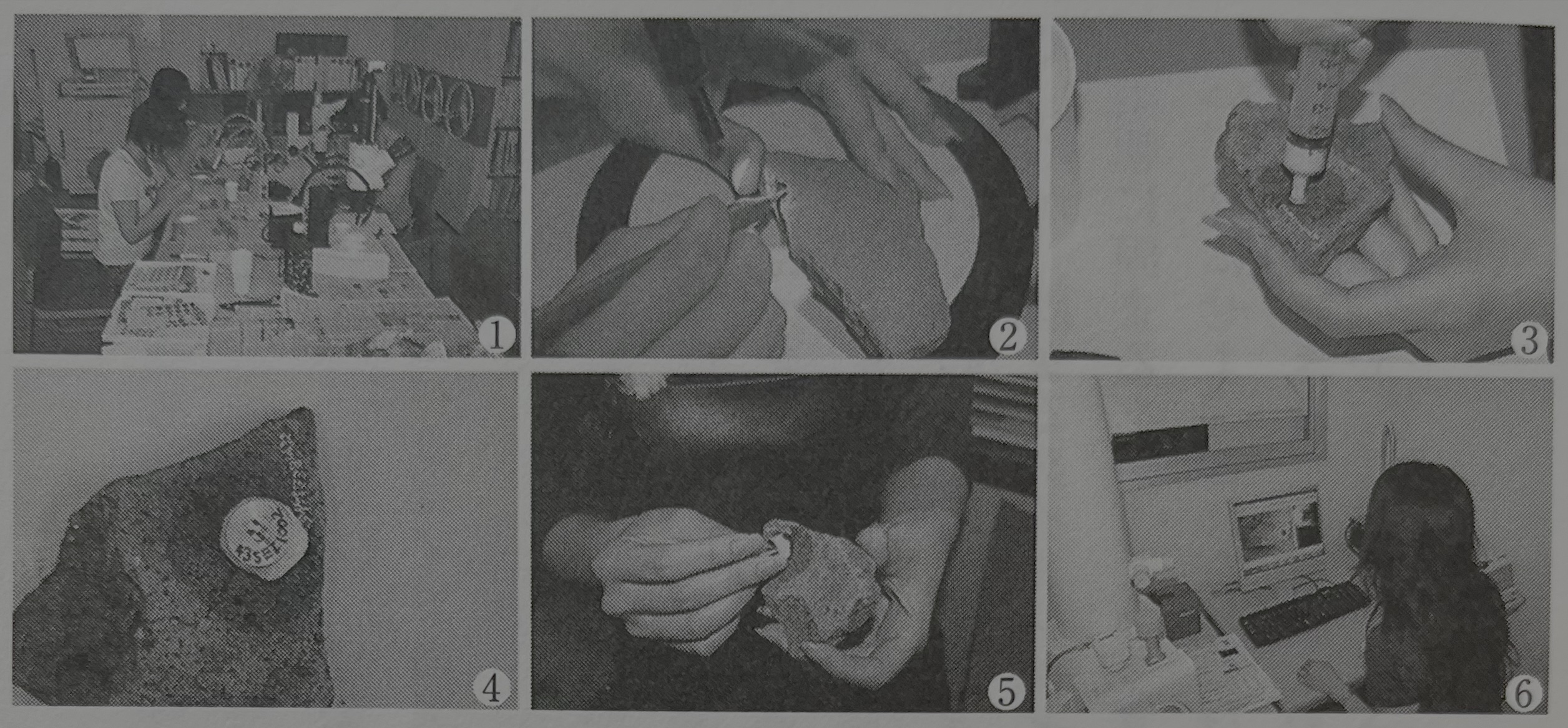

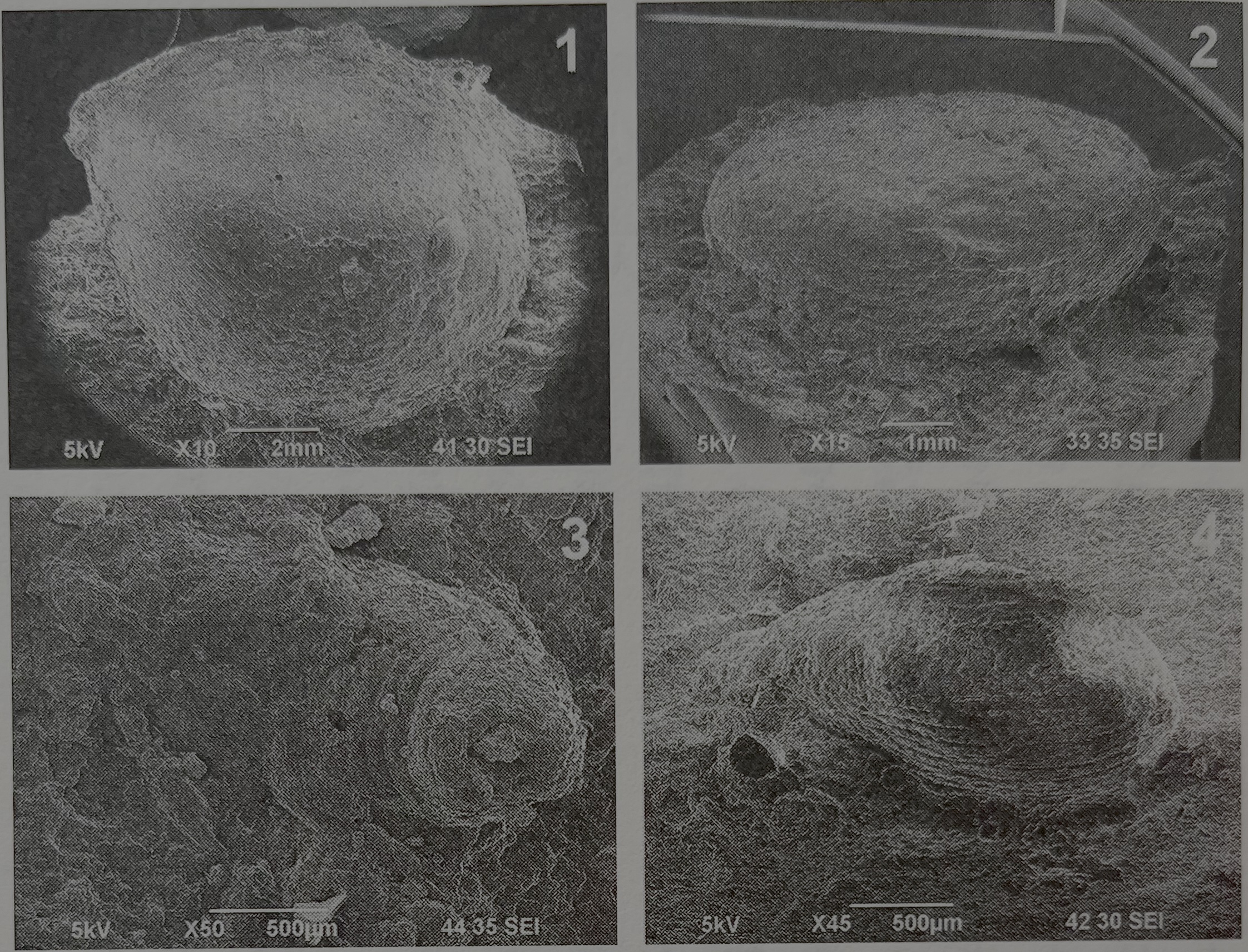

이와 같은 연구 발전의 기초를 만든 것은 복제법의 방법과 그 가능성을 보여준 우시노 츠요시丑野毅 씨이고, 그것을 토기 압흔에 적용해 열도 농경사의 실증적 해명에 힘을 기울인 나카자와 미치히코 씨였다. 우시노 씨는 압흔 복제법을 실리콘 고무를 써서 압흔의 복제품을 작성하고, 그것을 주사형 전자현미경으로 관찰, 동정하고 그 방법을 제시했다. 그리고 이 수법은 석기의 사용흔 분석이나 식물 씨앗의 동정에도 적응할 수 있다고 기술한다(丑野・田川 1991). 이 이후 나카자와 씨는 우시노 씨와 함께 이 수법을 써서 일본 열도 각지의 농경 관련 자료, 특히 죠몬 시대부터 야요이 시대 초두의 '벼 나락 압흔'의 검증을 행했다(中沢 2005). 그리고 2003년 무렵에는 큐슈 지방에서 야마자키 스미오山崎純男 씨가 이 수법을 써서 유적에서 출토되는 모든 토기를 조사하는 방식을 채용해 죠몬 시대의 벼나 어리쌀바구미 압흔의 검출에 성공했다(山崎 2005). 이에 의하여 복제법의 유효성이 입증되어 오늘날 같은 붐의 기초가 되었다.

압흔법의 역사

우시노 씨의 정의에 의하면, 복제란 "잃어버린 박편·몸돌, 토기에 남겨진 압흔 등 그 부분을 형성하고 있던 것이 사라지면서 어떤 공간이 남는다. 그곳에 인상재를 충전함으로써 얻을 수 있는 것이 복제품이고, 공간을 남긴 것의 원체原体에 매우 충실한 복제"이다. 사실 이 압흔부의 복제품을 작성하는 방법은 일본 고고학에선 100년 이상 전에 시작되어, 츠보이 쇼우고로우坪井正五郞가 토기 바닥부의 편조 제품 압흔을 유리창의 퍼티재로 본뜬 것이 처음인 듯하다. 그 뒤, 야마노우치 스가오山内清男는 벼 나락 압흔을 석고로 본떴다. 유럽에서도 종실 압흔이 주목받게 된 것은 일본과 거의 같은 20세기 초두이다. 그 뒤 토기나 점토덩어리(햇빛에 말린 벽돌)의 식물 압흔의 가치는 스칸디나비아나 영국에서 식물 유존체의 연구가 발달함과 함께 차츰 중요시되어 나아갔다. 그러나 복제법의 수법과 원리를 처음으로 보여준 것은 렌프류Renfrew나 스템러Stemler와 팔크Falk 씨이다. 이것을 보면, 오늘날 같은 이형제를 쓴 복제법은 유럽에선 일본에 비해 20년 정도 일찍 개발되었던 듯하다.

다만, 야마노우치는 오늘날 말하는 복제법을 "토기의 표면에 고의 또는 우연히 찍힌 여러 물체의 오목한 상(陰像)에 근거해 점토, 유토, 석고, 모형 제작, 융합점 낮은 합금류 등에 의해 이미 폐감廃減으로 돌아간 생물체 또는 인공품의 볼록한 상(陽像)을 복원하는 것"(1925년 집필)이라 정의하고(山内 1967), 각종 인상재에 의한 본뜨기라는 수법의 설명만이 아니라 그 목적이 3차원 모습의 복원에 있다는 점, 그리고 압흔의 성인에 '고의'와 '우연'이 있다는 점 등 90년이나 전에 이 수법의 진수를 알아맞히고 있는 점은 놀랍다. 인상재에 의하여 복제된 생물체나 인공품의 볼록한 상을 복제품이라 하기 때문에 이 수법은 지금 '복제법'이라 부르는데, 오늘날 같은 시점에 입각해 다시 읽으면 복제품의 번역어가 아니라 '볼록한 상'이란 단어를 사용한 것은 복제품(3D 상)도 디지털화될 수 있단 것을 깨닫게 해주며, 나아가 압흔 성인이 '고의'인지 '우연'인지 하는 문제도 우리 압흔 연구를 행하는 사람이 직면하고 있는 오늘날의 과제이기도 하다.

기존의 수법 -복제법

복제법에서는 육안이나 저배율 루뻬를 사용해 토기 표면이나 단면에 남은 식물의 꽃가루나 벌레, 조개 등의 압흔을 찾아내고, 그곳에 인상재를 충전해 볼록한 상을 만든다. 그리고 그 동정이나 관찰, 촬영에는 할 수 있는 한 주사형 전자현미경을 사용하는 것이 추천되는 것도 유럽과 공통이다(그림37). 다만, 조사자에 따라 다른 것은 인상재를 충전하기 전에 토기 압흔 표면에 바르는 이형제나 본뜨기 위한 인상재 그것이다. 이형제는 토기나 압흔의 표면이 인상제에 의해 파손되는 것을 막거나, 복제품을 토기에서 떼기 쉽게 하는 효과가 있다. 마기드 씨 등은 이형제로 바세린과 파라핀의 톨루엔 용액을 소개한다(Margid and Krzywinski 1995).

일본에선 두 가지 방법이 있고, 후쿠오카시 매장문화재센터가 개발한 방식(比佐・片多 2005)에서는 파라로이드 아세톤 용액이 사용되는 데 반해, 우시노 씨는 물을 쓰고 있다.

인상재는 유연성, 탄력성, 적당한 경도(꺼내기 쉬움)를 가진 것이 이상적으로, 유럽에서는 Revltex VRB 949 용액(Rentrew 1973), 몰드 잇이라 부르는 화합물(Stemler and Falk 1981), RTV-M 400 실리콘 고무(Margid and Krzywinski 1995) 등이 소개되고 있다. 우시노丑野・타가와田川 두 사람(丑野・田川 1991)은 미국 카울크사 제품인 치과의사가 치형을 뜰 때 사용하는 젤콘 또는 리프로실이란 실리콘 고무를 사용하는데, 굳는 타이밍과 복제품을 꺼내는 타이밍이 어렵기에 필자 등은 더 유연하게 굳는 불루 믹스 소프트를 사용한다.

아무튼 이들 재료는 대상물과 자료가 놓인 여러 조건에 맞춰 구분해 사용하고, 토기나 압흔에 할 수 있는 한 손상을 주지 않도록 하는 것이 중요하다.

압흔은 무엇을 남기고 있는가?

압흔 종실의 내력

최근 압흔법에 의한 연구의 전전에 따라 압흔 자료가 의미하는 것, 즉 압흔 자료가 지닌 '질'이 질문을 받고 있다. 토기 압흔의 형성 과정에 대해서 정리한 엔도 에이코遠藤英子 씨는 압흔 자료의 정량 분석을 목적으로 한 이론 정리의 필요성을 주장하면서 "복제 자료는 식물 이용 전체를 어느 정도 반영하고 있을까?"라는 질문을 던지고 있다(遠藤 2012). 똑같은 의문은 이미 여러 외국의 연구에서 지적되고 있었다.

나이지리아 차드 호수 주변에 전개된 말기 석기 문화인 가지간나Gajiganna 문화(1800~800 BC)의 유적에서 행해진 토기 압흔 조사에선 제1기(1800~1400 BC) 단계는 야생 벼과 종실 압흔이 검출되는데, 그 양은 아주 적었다. 이에 대해 제2기(1500~800 BC)에선 다량의 재배 진주조나 야생 기장속, 벼과 식물의 종실 압흔이 검출된다. 이 성과로부터 제1단계는 야생 기장속이나 벼과의 이용은 있지만 계절적인 거주 형태와 목축, 어로 등을 더한 경제 전략으로, 그것이 제2기의 후반 단계(1000~800 BC)가 되면 야생 잡곡이나 벼의 채집은 계속되었지만 진주조의 재배가 발달해 정주화가 성립되었다고 평가된다.

이것은 같은 지역의 같은 문화에서도 농경화의 문제로, 같은 조건 안에서 비교하기 때문에 정성적으로는 유효하다. 그러나 문제는 제1단계부터 제2단계의 큰 변화가 토기 혼화재가 광물에서 기장속이나 벼과 식물의 알곡 겉껍질이나 줄기 등의 식물질로 변화한다는 점이다. 이는 식물 종실이나 식물 유체가 토기로 혼입됨이 우연에서 고의로 변화했단 것을 의미한다. 이와 같은 경우, 재배 진주조의 출현은 정성적인 평가로 재배 개시의 증거라고 할 수 있지만, 고의로 넣은 재배식물 유체를 바탕으로 농경과 채집에 대한 의존도를 정량적으로 평가하는 것에 대한 의문이 제기되고 있다. 또한 다른 유적의 사례에서는 탄화 종실의 종류가 다양한 데 반해, 압흔이 일정 종으로 한정되는 일도 나타나, 압흔만으로 식물 이용의 모든 것을 평가할 수 없다는 것이 이야기되고 있다(Klee et al. 2004).

변질과 변용

그럼 의도적인 혼입이 없는 경우, 압흔 종실은 대지 위의 토양에서 검출되는 탄화 종실이나 저습지 토양에서 검출되는 미탄화 종실과 자료로서의 성격이 어떻게 달라질까?

토기 압흔의 성인을 밝히기 위해 가장 중요한 관점은 종실 자료의 경우 '미탄화상(저습지 토양에 많음)', '탄화상(대지 위의 유구나 포함층의 토양에 많음)', '압흔상(토기 압흔)'이 각각의 출현 경향이며, 그것들의 양과 질의 비교이다. 그때 주의가 필요한 건 ①유적에 남겨진 자료는 인간에 의한 행위나 자연의 지질 영력의 차이를 반영하고, 다른 조성으로 드러난다는 전제가 있는 점, 그리고 ②과거의 시점에서 남겨진 종실 조성이 유적 토양 안에 묻힌 뒤 어느 정도 제대로 보존되고 어느 정도 과거의 조성을 충실히 반영하는지 하는 매몰 상황에서의 질적 변화나 양적 변화를 고려해야 한단 점이다. 나아가, 위에 적은 종실 자료의 3상은 ①과 ② 둘에서 완전히 그것을 반영하는 정도나 남는 정도가 다르다는 점에도 주의가 필요하다. 즉, 이 3상의 종실은 똑같은 조건에서 성립, 잔존한 것이 아니다.

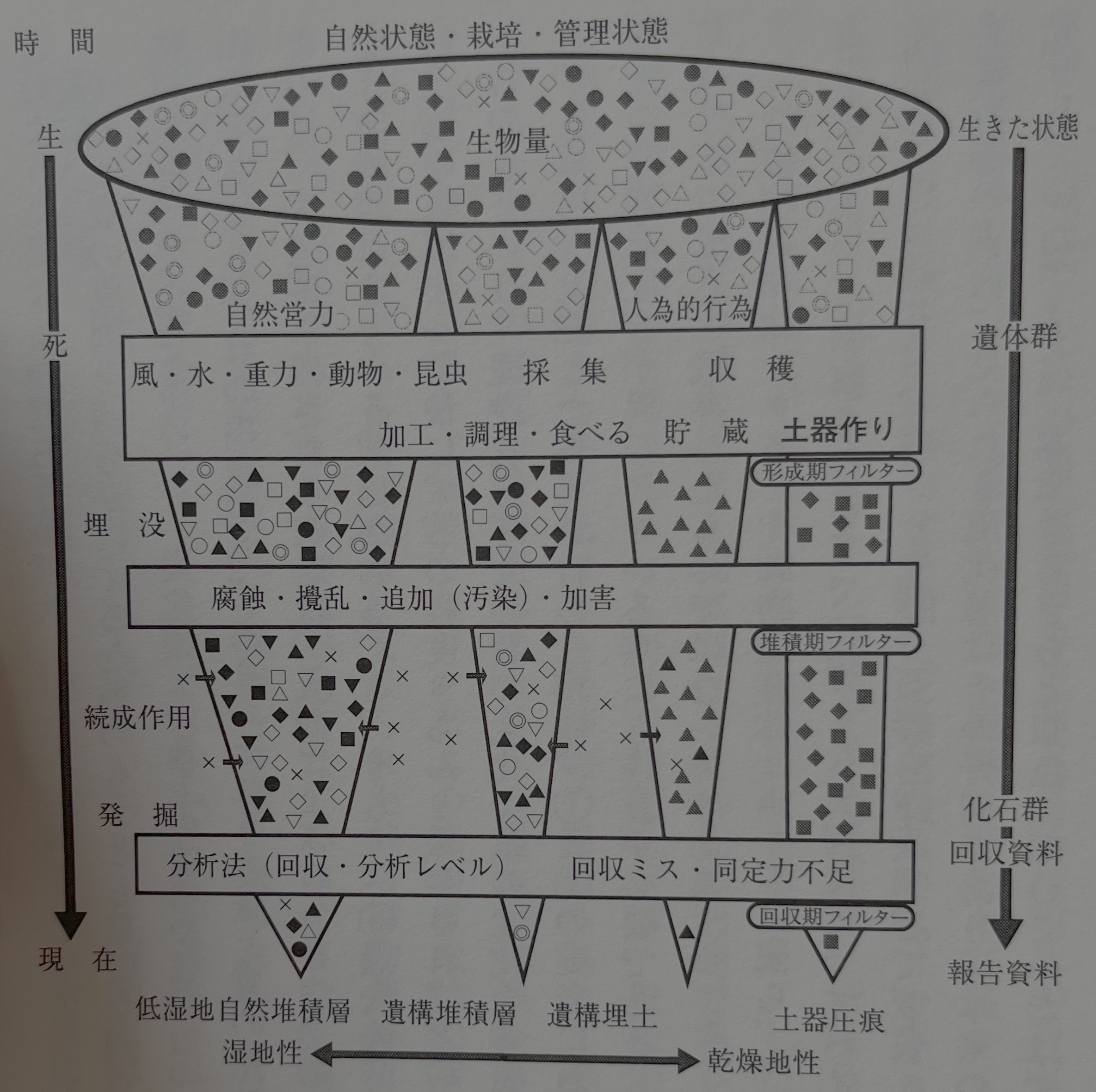

대형 식물 유존체(씨앗)이나 동물 유존체(뼈)에 한정하지 않고, 유물이 형성되어 매몰되고 고고학자에 의해 회수되기까지 다양한 요인에 따라 바이어스(편차, 변질)이 생긴다(그림38). 사실 남아 있는 상태가 좋은 토기나 석기도 매몰 과정에서 변질, 변형되어 있는 것이다. 예를 들면, 석기의 표면에서 볼 수 있는 풍화층은 그 좋은 예로, 본래의 석기는 흰 풍화충이 없고 검게 빛나고 있었다. 또한 본래 반짝반짝 은빛으로 빛났을 철기에 보이는 갈색의 녹도 매몰 과정에서 변질, 변형된 결과이다. 그러나 유적에 남겨진 씨앗이나 뼈 등의 유기물은 이들 무기질 인공 유물보다 변질, 변형 작용을 받기 쉽고, 이 때문에 다양한 바이어스가 선사 시대의 식사를 복원하는 데 큰 장벽이 되며, 최종적으로 보고되는 자료군의 질과 양을 한정한다(Deborah 2000). 그들 바이어스는 과거부터 현재까지 다양한 자료 개변의 요인 필터가 존재하고, 자료가 그것들을 거쳐 현재에 이르고 있기 때문에 생기는 것이다. 그와 함께 그 바이어스가 걸리는 방법은 자료의 회수, 분석법에 따라서도 달라진다. 즉 과거에 일어났던 사건은 이 시간 경과(세로축)와 분석 수법(가로축)이 고안해내는 필터망을 여과해 온 유물군(바이어스 집합체)로서 표현되는 것이다. 고고학자는 남겨진 유물에 대하여 그와 같은 바이어스가 걸려 있음을 충분히 이해하고 유물군을 해석해야 한다.

압흔 종실의 특성

압흔 종실은 미탄화, 탄화 종실에 비해 자료 그것의 잔존률(변형, 변질을 받기 어려움=남기 쉬움)과 자료의 질에 의한 동정률(동정의 근거가 되는 부분의 잔유율 높이)란 두 점에서 뛰어나다고 할 수 있다. 즉, 부유법 자료 등에 비하면 부패와 분해에 의한 바이어스가 없고, 게다가 매몰 또는 검출 때의 자료 열화, 파손에 의한 동정 불가능 자료의 증가라는 바이어스가 적다. 또한, 오염이 없다는 점도 뛰어난 점일 것이다(표7).

표7 종실 유존체의 3상과 그 자료학적 특성

| 종실 | 인위적 선택 | 퇴적 이후 변형, 별질 | 회수할 때의 바이어스 | 동정하기 쉬움 | 형성 과정의 시간폭 |

| 미탄화 종실 | 유 | 고 | 유 | 우수 | 장기, 반복성의 누적 |

| 탄화 종실 | 유 | 중 | 유 | 열등 | 단기, 누적 있음 |

| 압흔 종실 | 유 | 저 | 유 | 우수 | 단기, 한 시기 |

압흔 종실의 동정률이 우수한 이유는 단순히 파괴되지 않기 때문만이 아니다. 토기 점토 안에 씨앗이 들어가면 점토 안의 수분이 씨앗 안을 투과하는 과정에서 씨앗의 주변에 얇은 점토막이 만들어진다. 이 피막은 씨앗의 외면 조직을 덮고 그 세밀한 조직 구조를 정확하게 모사한다. 1/100밀리미터 정도인 벼 나락의 과립상 돌기가 압흔으로 보이는 것은 이러한 원리에 의한다. 압흔 종실은 공극으로 미탄화·탄화 종실과 같이 내부의 구조나 조직을 유지하지 않는 반면, 이러한 외표면 조직의 재현성에서 미탄화 종실 못지않은 우수한 면을 지니고 있다.

검출된 자료를 해석할 때 중요한 점은 엔도 에이코 씨도 지적했던 대로, 압흔은 "매우 짧은 시간을 잘라낸 스냅샷이며, 토기 제작장 주변이란 매우 좁은 장소에 한정된 스냅샷"이기도 한 점이다(遠藤 2012). 즉, 퇴적층이나 폐기장 등 자연의 지질 영력이나 인간의 행위 등 유물 형성의 사건이 누적적으로 이루어지고 축적되는 장소에서 발견되는 씨앗과는 그 성질이 다르고, 반대로 압흔이 아닌 경우 개별 사건을 분리하는 일은 곤란한 경우가 많다.

압흔으로 남기 쉬운 것

"복제 데이터(필자 주; 종실 압흔)에는 부유법을 쓴 주거 안의 샘플링과 마찬가지로, 재배 종실에 대한 집중이 간과된다"고 지적된다(遠藤 2012). 같은 모습의 감촉은 필자 등의 조사를 포함한, 탄화 종실이나 미탄화 종실이 검출된 아래의 유적에서 행한 압흔 조사에서도 확인된다.

오우지야마王子山 유적(미야자키현 미야코노죠우시都城市・ 죠몬 시대 초창기)

메키리助切 유적(나가노현 오카야시障谷市・ 죠몬 시대 중기 말~후기 초두)

우치노노内野々 유적(미야자키현 코유군児湯郡 츠노쵸都農町・죠몬 시대 후기 전엽~중엽)

동삼동東三洞 패총(한국 부산시 영도구・신석기 시대 조기~만기)

비봉리飛鳳里 유적(한국 경상남도 창녕군 부곡면・신석기 시대 전기)

다만, 이 경우에도 압흔 종실과 탄화 종실에도 약간의 차이가 있다. 오히려 공통되는 경향으로, 유적 토양(습지성·건지성 퇴적물)의 부유법 자료에는 주변 환경에 있던 다종의 식물 씨앗이 여럿 포함되는 데 반해, 압흔 자료에는 대형 씨앗을 제외하고 종류가 한정된 인위적인 유용(이용) 식물(재배식물을 포함)의 씨앗이 소량 들어가는 경우가 많다. 이는 토기 바탕흙 안으로 씨앗이 혼입되는 것이 자의적이든 우연이든 압흔 자료에는 당시 사람들에게 더 이용도가 높았던 것, 또는 그 생활역 안에 서식하고 있던, 또는 보존되던 벌레(실내 해충 등)이나 씨앗이 들어가기 쉬웠다는 것을 보여준다.

산나이마루야마 유적에서 행한 검증

이 가설이 옳은지 산나이마루야마 유적에서 출토된 실제 자료를 사용해 분석을 시도했다. 분석에 사용한 시료는 미탄화 종실, 탄화 종실의 시료로서, 산나이마루야마 유적에서 2010년까지 실시된 종실 분석 가운데 토기 압흔 조사 대상과 똑같은 시기인 죠몬 시대 전기 중엽~후기 초두의 분석결과를 선정해 각각을 세 가지 시기(전기, 중기, 중기 말~후기)로 나누고 23유니트로 분류했다. 압흔 자료는 필자 등이 2011, 2012년에 걸쳐 실시한 5차에 이르는 압흔 조사의 결과를 비교 자료로 썼다.

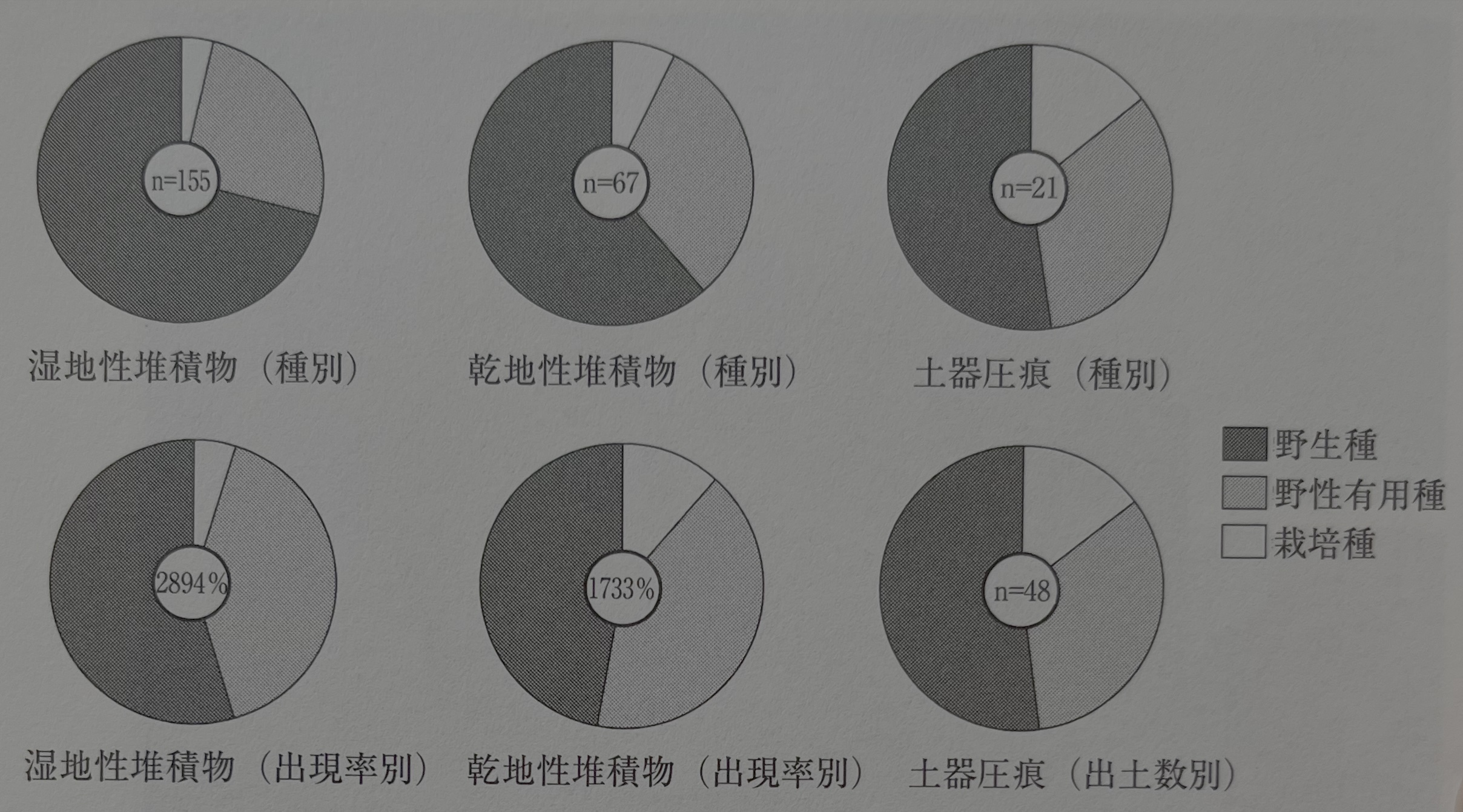

그 결과, 퇴적물의 성질에 따른 출현율은 습지성 퇴적물은 156종(87.6%), 건지성 퇴적물은 67종(38.8%), 압흔은 22종(12.4%)로 습지성 퇴적물→건지성 퇴적물→압흔의 순으로 종실의 출현율이 감소하고, 종류가 한정되는 것을 알았다.

또한, 172종 가운데 출현율이 가장 많았던 것이 가래나무이다. 이는 습지성, 건지성 퇴적물 모두 1위를 차지한다. 황벽나무도 전체 2위, 습지성 퇴적물에서 3위, 건지성 퇴적물에서 4위로 출현율이 높다. 그에 버금가는 것이 밤나무, 다래나무, 칠엽수, 두릅나무, 층층나무이고, 압흔을 제외하고 모두 50% 이상의 출현율이다. 이것들은 출토량도 많은 경향이 있다. 이에 반해 압흔 종실은 딱총나무속 종자가 1위이고, 물피, 도둑놈의 갈고리, 옻나무속, 포도속, 팥 유형, 고마리, 조릿대속으로 이어진다. 이는 습지성·건지성 퇴적물에서 검출된 종과 약간 종류를 달리한다. 특히 가래나무, 밤나무, 칠엽스 등 대형 견과류는 대부분 압흔으로는 들어가지 않는다. 반대로 물피나 팥 유형, 조릿대속 등 대지 위의 건조한 너른 장소에 생육하고, 게다가 식용으로 이용할 수 있는 것이 압흔에 많은 경향이 있다.

정리하자면, 벼과 알곡과 견과류는 건지성 퇴적물에서 출현율이 높고, 장과醤果와 과육성 종자는 습지성 퇴적물에서 출현율이 높은 경향이 있다. 압흔은 이용종을 중심으로 하며, 검출원의 차이를 넘어 출현한다. 습지성 퇴적물·건지성 퇴적물·압흔의 3상에 공통되는 것은 겨우 9종(5%)이다. 이것은 불명인 E를 제외하고 모두 식용·유용 식물이었다(표8). 이것들을 보면, 압흔→건지성 퇴적물→습지성 퇴적물의 순으로 생활쓰레기가 포함되는 비율이 감소하고, 주변 환경의 식물 유체가 증가하는 경향을 읽을 수 있다.

표8. 시료의 성질에 따른 종실의 종류와 공통 종의 비율

| 시료 성질 | 출현 수(율) | 공통되는 종 |

| 3자 공통 | 9(5.06%) | 옻나무속, 가래나무, 산딸기속, 국화과, 딱총나무속, 포도속, 동부속, 팥 유형, 불명 E 등 |

| 습지성·건지성 공통 | 44(24.72%) | 황벽나무, 밤나무, 뽕나무속, 졸참나무속, 벚나무속, 다래나무, 산초, 두릅나무, 칠엽수, 가지속, 닥나무, 너도밤나무과, 개다래나무(속) 등 |

| 습지성·압흔 공통 | 4(2.25%) | 사초속, 마디풀과, 고마리, 여뀌 |

| 건지성·압흔 공통 | 3(1.69%) | 물피, 피속, 불명 D |

| 습지성 퇴적물만 | 99(55.62%) | 삼, 땅두릅, 박과, 하눌타리, 산분꽃나무속, 먹넌출(속), 코시아부라, 마름(속), 표주박, 너도밤나무속, 중국뽕나무, 왕머루 등 |

| 건지성 퇴적물만 | 13(7.30%) | 비자나무, 조, 개여뀌, 나자스말속, 깨풀, 흰여뀌 유사종, 산여뀌(유사종), 닭의장풀, 끈끈이여뀌 유사종, 괴불주머니 유사종, 개보리뱅이속 등 |

| 압흔만 | 6(3.37%) | 섬조릿대속, 도둑놈의갈고리속, 산딸나무, 불명 B 등 |

압흔에 우선하는 재배・유용종

산나이마루야마 유적에서 검출된 종실 가운데 밤, 표주박, 콩과(팥 유형), 피가 재배종이라 생각된다. 이외에 옻나무속 외에 조, 삼, 차조기속도 재배종일 가능성이 지적된다. 압흔으로만 검출된 조릿대도 식량이 되었을 듯하다. 또한 산딸나무는 수목 과실로, 식용으로 이용되었을 가능성이 높다.

이상의 정보를 바탕으로 산나이마루야마 유적의 종실을 재배종, 유용식물(식용, 약용, 재료용, 기타), 야생식물 3종으로 분류하고, 그 출현 빈도를 비교해 보았다(그림39). 그러나 산나이마루야마 유적의 습지성 퇴적물에는 대지 위에서 발생한 생활 잔재(쓰레기)가 폐기 되어 있어, 그것들이 높은 비율로 출현하기 때문에 3상 사이의 차이는 명확하지는 않다. 다만, 분석 결과 압흔 자료는 습지성 퇴적물이나 건지성 퇴적물 안의 식물 종실에 비해 재배종의 비율이 높은 경향이 나온다. 이는 습지성 퇴적물→건지성 퇴적물→압흔과 출현 종의 종류 수가 적어지는 것을 생각하면, 압흔은 1종류마다 출현 수가 많고, 그것도 인위적인 행위에 의하여 선택된 종실이 들어가기 쉬운 걸 의미한다.

이 분석에서는 의도적 혼입이 없더라도 이용되거나 재배되거나 한, 게다가 대지 위에서 이용되거나 보존되거나 한 것이 압흔으로 남기 쉽다고 하는 지극히 당연한 결론이 되었다. 그러나 이 점은 압흔의 성인을 생각할 때 매우 중요하다.

히가시묘우東名 유적의 압흔이 말하는 것

압흔 종실에 재배종이 많다는 특수성은 산나이마루야마 유적에선 명확한 차이 없이 경향으로 파악할 수 있지만, 앞에 인용한 한국의 비봉리 유적에서는 압흔 종실은 미탄화 종실이나 탄화 종실과는 전혀 다른 조성을 보여주었다. 비봉리 유적에서는 저습지에서 출토된 종실은 저장굴에 저장되었던 다량의 졸참나무속 종자와 주변에 번성했다고 생각되는 잡초 종자가 주체를 차지하고 있는 데 반해, 압흔으로 종이 명확해진 것은 조, 기장, 팥으로 모두 밭작물이었다. 압흔 조사를 하지 않으면 이 유적은 단순히 도토리를 축으로 한 식물 채집이나 수렵을 생업으로 하는 유적이라면 유적 본래의 성격을 잘못 평가해 버리는 바였다.

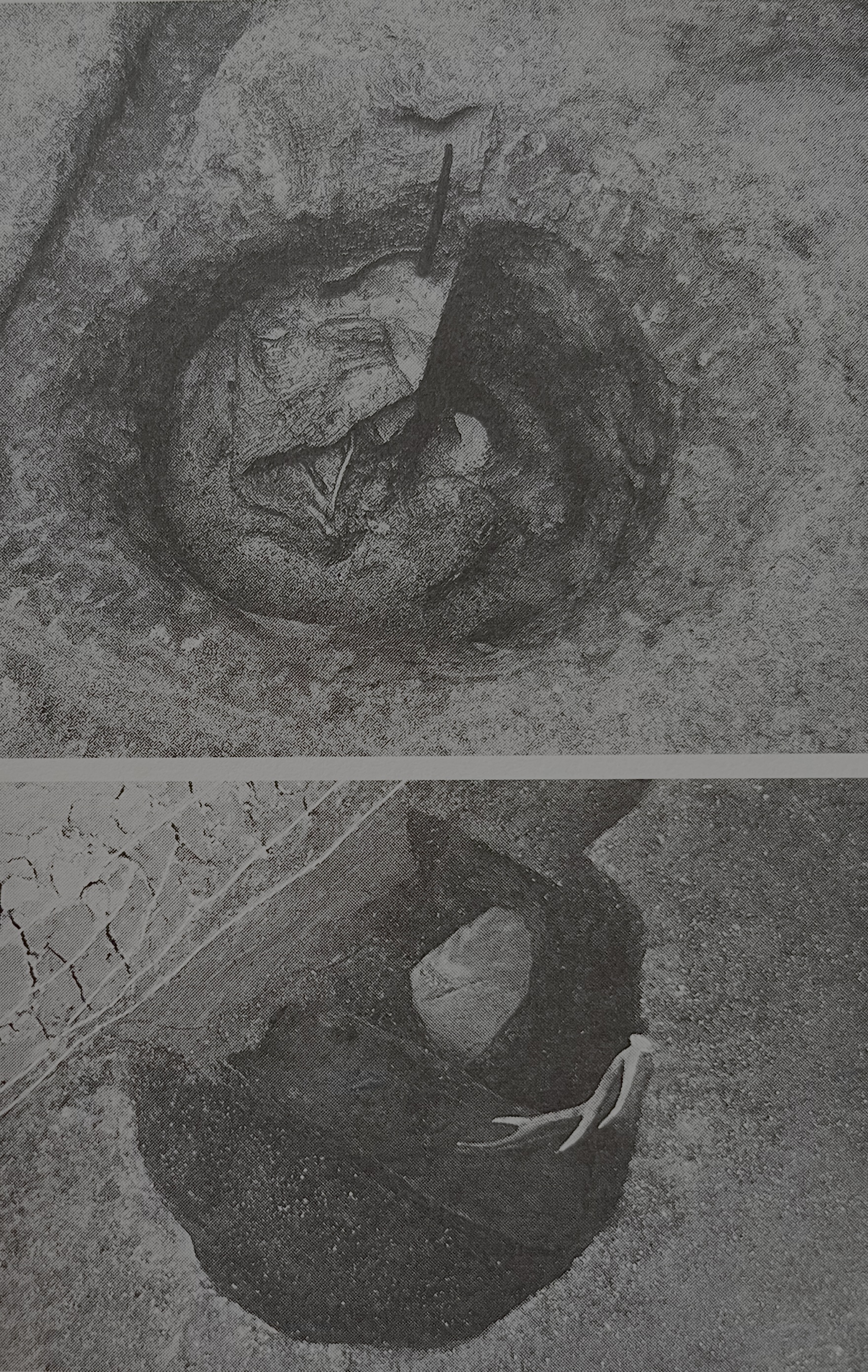

똑같은 일은 사가현 사가시에 있는 히가시묘우 유적에서도 경험했다. 히가시묘우 유적은 지금으로부터 약 8000~7300년 전의 패총을 수반한 죠몬 시대 조기의 유적이다. 1000점 이상의 편조 제품과 그것들에 들어 있던 견과류나 목제품이 보존된 150기 상당의 저습지형 저장굴, 다량의 토기나 석기, 정교한 장식 문양을 지닌 사슴뿔 제품과 함께 패총이나 저습지 퇴적물에 보존된 각종 동물이나 물고기의 뼈, 조개, 그리고 식물 종실 등 풍부한 자연 유물이 검출되었다(그림40). 마을, 패총, 묘지, 저장굴이 세트로 검출되고, 게다가 그 대부분이 일본에서 가장 오래된 것이라는, 일본에서도 희귀한 유적으로 높은 역사적 평가를 받은 유적이다.

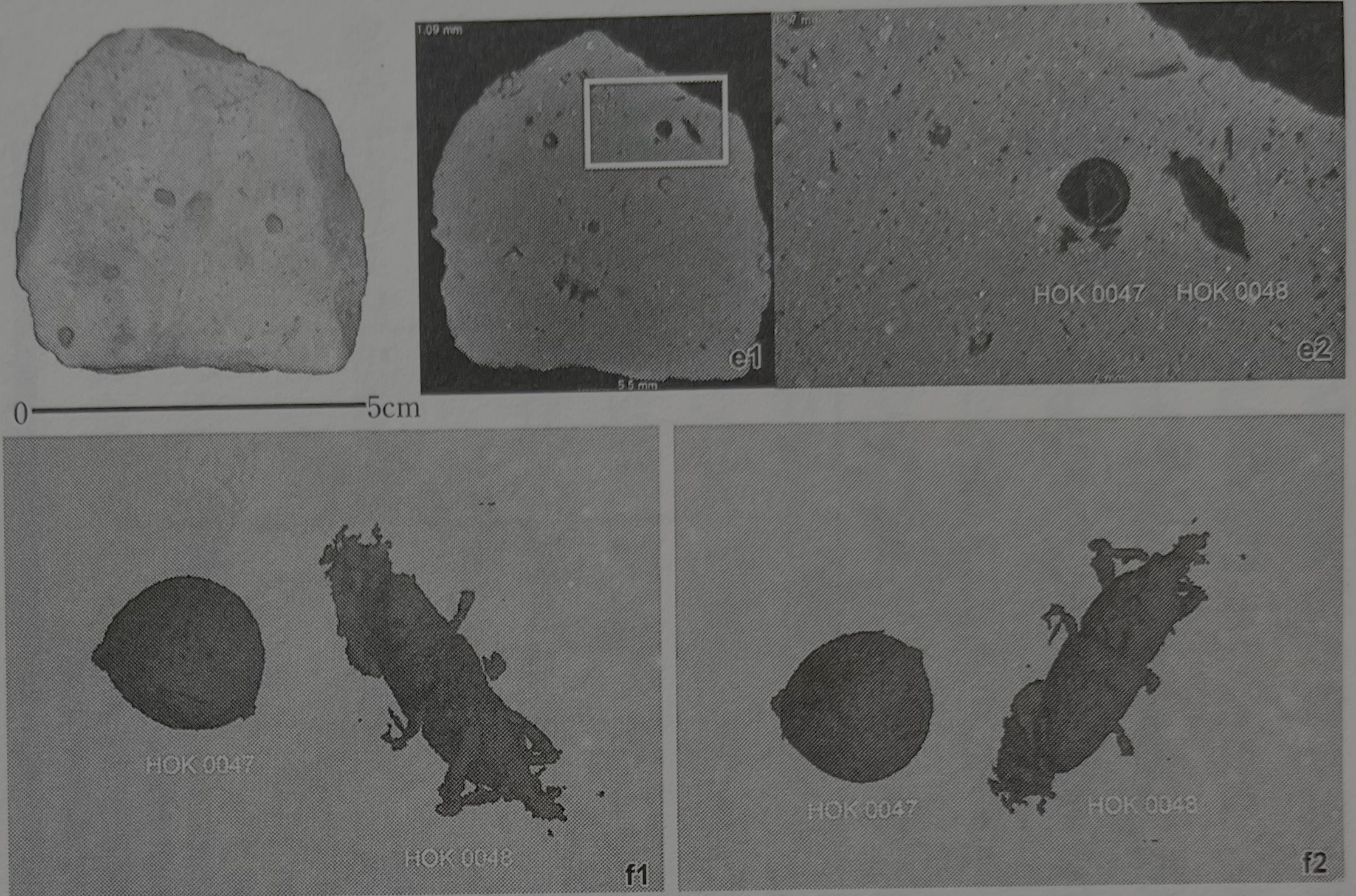

이 유적에서 출토된 토기 약 5만 점(약 1톤)을 조사한 바, 견과류의 압흔과 함께 돌콩과 어리쌀바구미의 압흔을 검출했다(그림41). 겨우 몇 점의 작은 압흔이지만, 그 의미하는 바는 크다. 돌콩은 히가시묘우 유적의 죠몬인들이 이 유적의 저습지 저장굴에 보존되어 있던 주요 견과류인 개가시나무 이외에 콩류도 채집해 먹었단 것을 보여준다. 또한 저장굴을 중심으로 한 저습지에서 검출된 견과류가 개가시나무를 중심으로 하는 데 대해, 압흔으로 검출된 견과류는 구실잣밤나무나 모밀잣밤나무 등 물에 담가 보존하는 데에는 적합하지 않은 도토리가 높은 비율을 차지하고 있었다. 나아가 어리쌀바구미는 '어리쌀바구미와 죠몬인' 장에서 기술했듯이, 건조 저장 먹을거리를 가해했던 것으로, 실내 저장된 견과류의 존재를 암시한다. 곡식쑤시기속일 가능성이 있는 압흔도 곡식쑤시기라면 채소 찌끄러기나 부엌 쓰레기에 생기는 실내 해충으로, 이들은 정주적인 마을의 존재에 대한 증거가 된다. 사실 히가시묘우 유적에서는 수혈 주거 등의 주거에 관한 유구는 검출되지 않는다. 그러나 멧돼지나 사슴의 치아 성장선 분석에서도 연간 수렵 활동을 했다고 상정되어 있어 어리쌀바구미는 이 정주적 마을설을 보강한 것이 된다. 이와 같이 저습지 출토 자료만으로는 보이지 않는 세계를 토기 압흔은 보여준다.

압흔법의 혁신

초보자와 전문가

지금까지 보았듯이, 압흔은 사람에 가까운 특유의 종실이나 곤충을 포함하기 쉽다는 경향이 있어, 그 유무는 유적의 성격도 바꿀 수 있다. 뒤집어 말하면, 이들을 찾아내는지 아닌지가 가장 중요해진다. 압흔의 탐사에는 앞에서 보았듯이, 토기가 만들어질 때 토기의 점토 안에 들어가거나 넣은 것이 모두 포함되고, 그 정보를 실수 없이 습득해야 한다. 그 때문에 숙련이 필요하다. 압흔 조사의 경험이 2년 이상인 조사자와 처음인 조사자의 검출율과 압흔의 질을 비교한 실험에서는 경험자가 작은 종실부터 큰 종실까지 골고루 검출한 반면, 초보자는 큰 것에 편중되는 경향이 있었다. 이것은 결과적으로 경험자 쪽이 많은 종실을 검출할 수 있단 것을 의미한다. 나아가서는 초보자는 경험자에 비해 가짜 압흔율이 높고, 돌이 빠진 구멍이나 토기의 잔금 등을 씨앗이나 벌레라고 잘못 검출하는 경향이 있는 것도 알 수 있었다. 그러나 사실 '어리쌀바구미와 죠몬인' 장에서 소개한 어리쌀바구미의 경우에도 있었듯이, 압흔 조사력 십 몇 년의 베테랑 조사자나 압흔 찾기를 잘하는 사람이라도 육안으로는 찾아낼 수 없는 압흔이 있다.

압흔에는 '표출 압흔'과 '잠재 압흔'이 있다. '표출 압흔'이란 토기의 내외면에 압흔이 노출되어 있는 것을 가리키는데, 이것에는 토기를 형성할 때 토기 내외면이나 바닥부에 외부에서 부착된 압흔(impression)과 토기 바탕흙 안에 반죽해 들어간 것 가운데 토기 표면으로 노출된 것(exposed cavity) 두 가지가 있다. 이 토기 바탕흙에 반죽해 들어간 것 가운데 토기 표면에 노출되지 않은 것(unexposed cavity)를 '잠재 압흔'이라 부른다. 일반적으로 행하는 토기 압흔 조사법은 이 표출 압흔을 조사대상으로 하고, 이들을 인상재로 본뜨는 방법이다. 이때 토기 내외면에 접하지 않는 파단면에서 검출되는 압흔은 잠재 압흔이 토기의 파편화에 의해 가시화할 수 있게 된 것으로, 본래는 잠재 압흔이다.

보이지 않는 압흔을 찾기

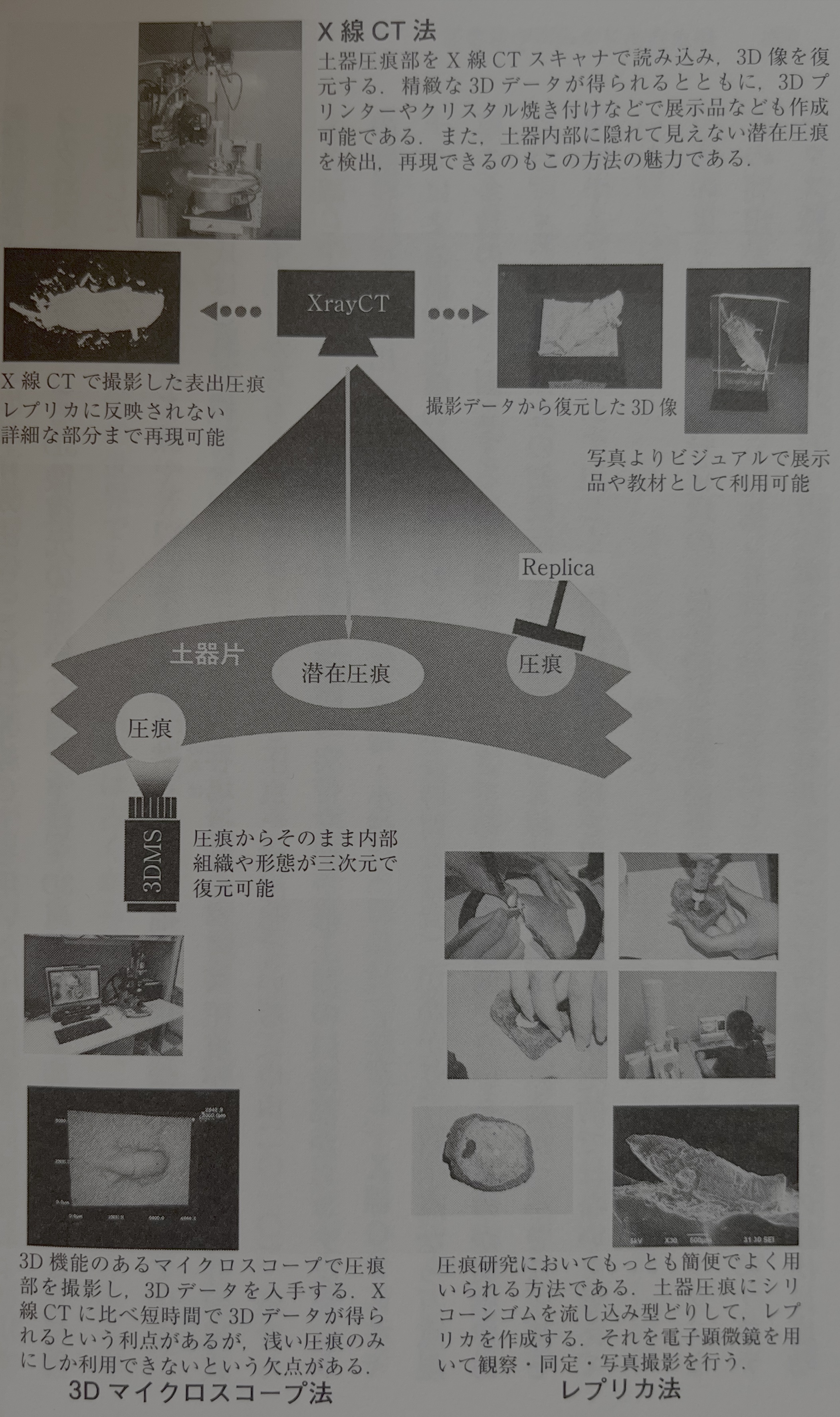

현대 의학계로 보급된 것이 말해주듯이, X선 기기나 X선 CT 기기가 외면으로는 보이지 않는 체내의 질환부를 검출하기 때문에 큰 효력을 발휘한다. 고고학의 세계에서도 이들의 기기는 옛날부터 사용되어, 최근에는 특히 X선 CT 기술이 발달해 이들을 이용한 연구나 조사가 다수 실시되고 있다. 이들 기기가 잠재 압흔의 검출에 유효한 것은 누구나 생각할 수 있을 것이다. 필자는 종래의 주요 압흔 조사법인 복제법에 이들 X선 CT를 이용한 압흔 조사와 똑같은 기기 및 3D마이크로스코프에 의한 3D상 복원 수법(X선 CT법, 3D MS법)을 더해 압흔법으로 재정의했다(그림42).

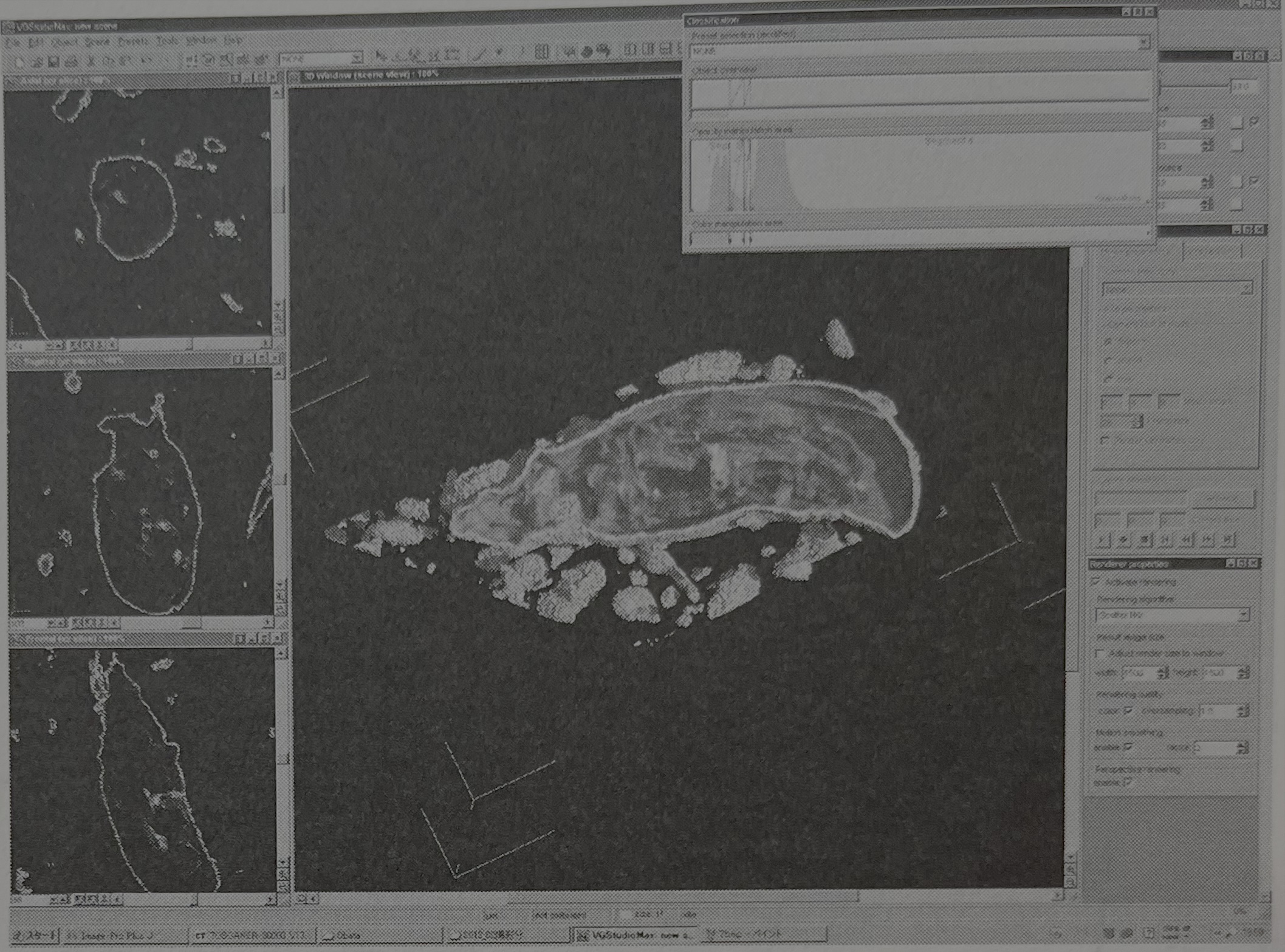

사실 지금까지도 X선이나 X선 CT를 써서 잠재 압흔을 추출하고 3D 화상으로 만드는 일은 행하고 있었다. 나카야마 세이지中山誠二 씨는 이들 기기를 이용해 야마나시현 사케노미바酒呑場 유적의 대두 압흔이 검출된 이도지리식井戸尻式 토기의 손잡이 부분에서 또 1점의 대두 같은 압흔을 검출한다(中山 2010). 필자 등도 X선 CT에 의하여 가고시마현 오구라마에 유적의 덧띠무늬 시기 항아리 모양 토기의 주둥이 부분에서 어리쌀바구미 잠재 압흔의 검출(그림43)에 성공했다(真邉・小畑 2011). 그러나 X선 CT 스캐너에 의한 잠재 압흔의 검출은 매우 비용(시간과 경비)이 들어 수천 점에서 만 점 규모의 다수 토기를 조사하는 압흔 조사에는 적합하지 않으며, 실용적이지 않다는 것을 실감했다. 또한, 압흔 탐사의 첫 단계에서 유물 촬영용 X선을 사용하는 것도 현실적이지 않다고 생각했다.

그러한 때 우시노 츠요시 씨의 "철저한 전수 조사를 행하기 위해서는 CT, 소프텍스 등의 이용이 유효"하다는 지적(丑野 2013)에 힌트를 얻어 2013년 7월에 소프텍스 주식회사의 협력에 의해 연X선 장치를 사용해 어리쌀바구미 잠재 압흔의 검출에 성공했다. 연X선(소프텍스)란 파장이 비교적 길고 얇은 물질에도 흡수되기 쉬운 투과력이 약한 X선이다. 토기용으로 개조한 특수한 카메라를 탑재한 이 연X선 촬영장치는 해상도가 좋은 것만이 아니라, 영상 처리 기능이나 확대 기능도 있어 동정에 필요한 선명한 화상을 얻을 수 있고 조작성도 매우 부드럽다. 이 기기에 의한 압흔 검출 작업은 초보자가 육안으로 압흔을 찾는 것과 거의 다름 없는 시간에 행할 수 있어 잠재 압흔 검출에 유효하다는 반응을 얻을 수 있었다.

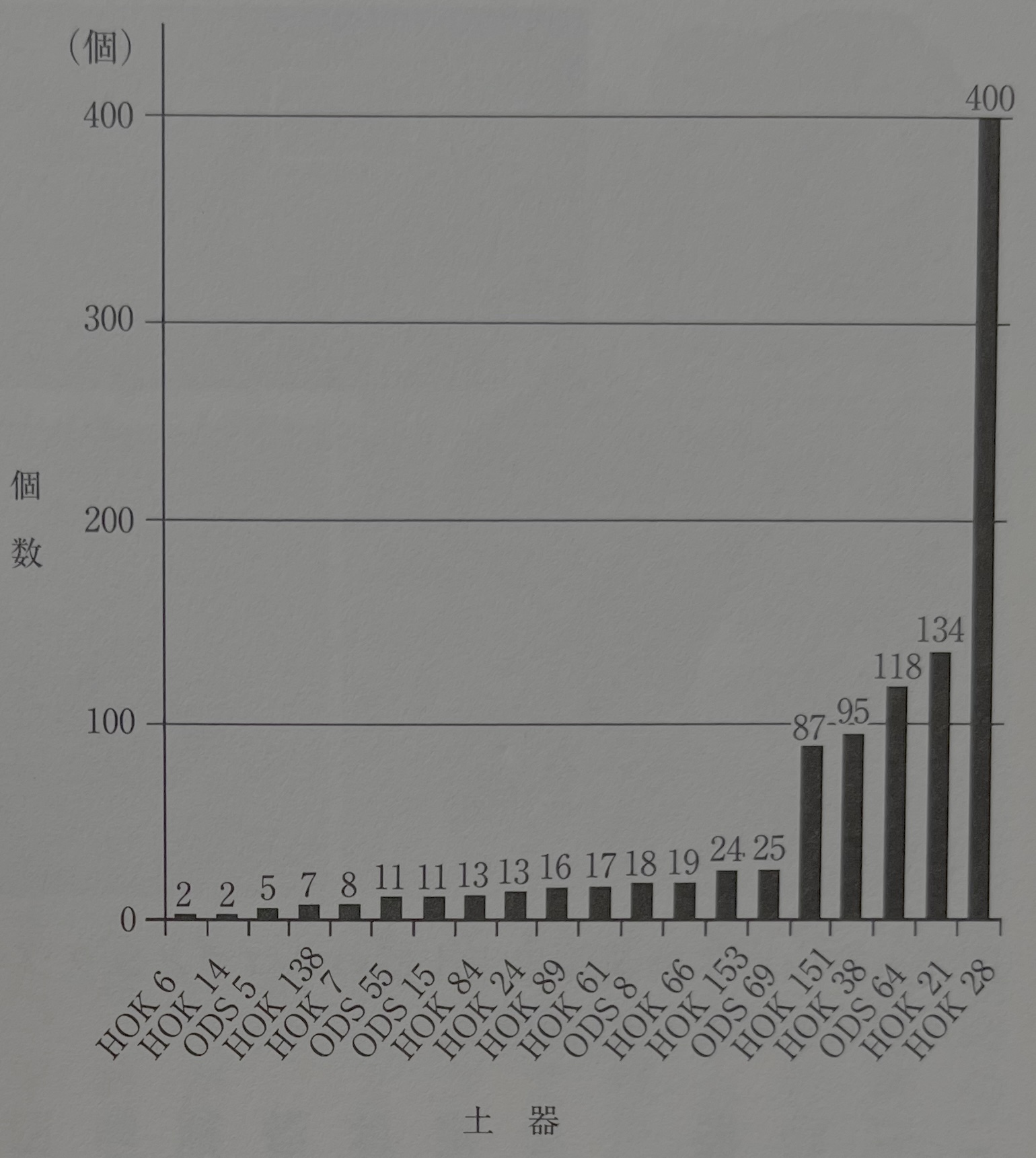

압흔 검출율의 큰 차이

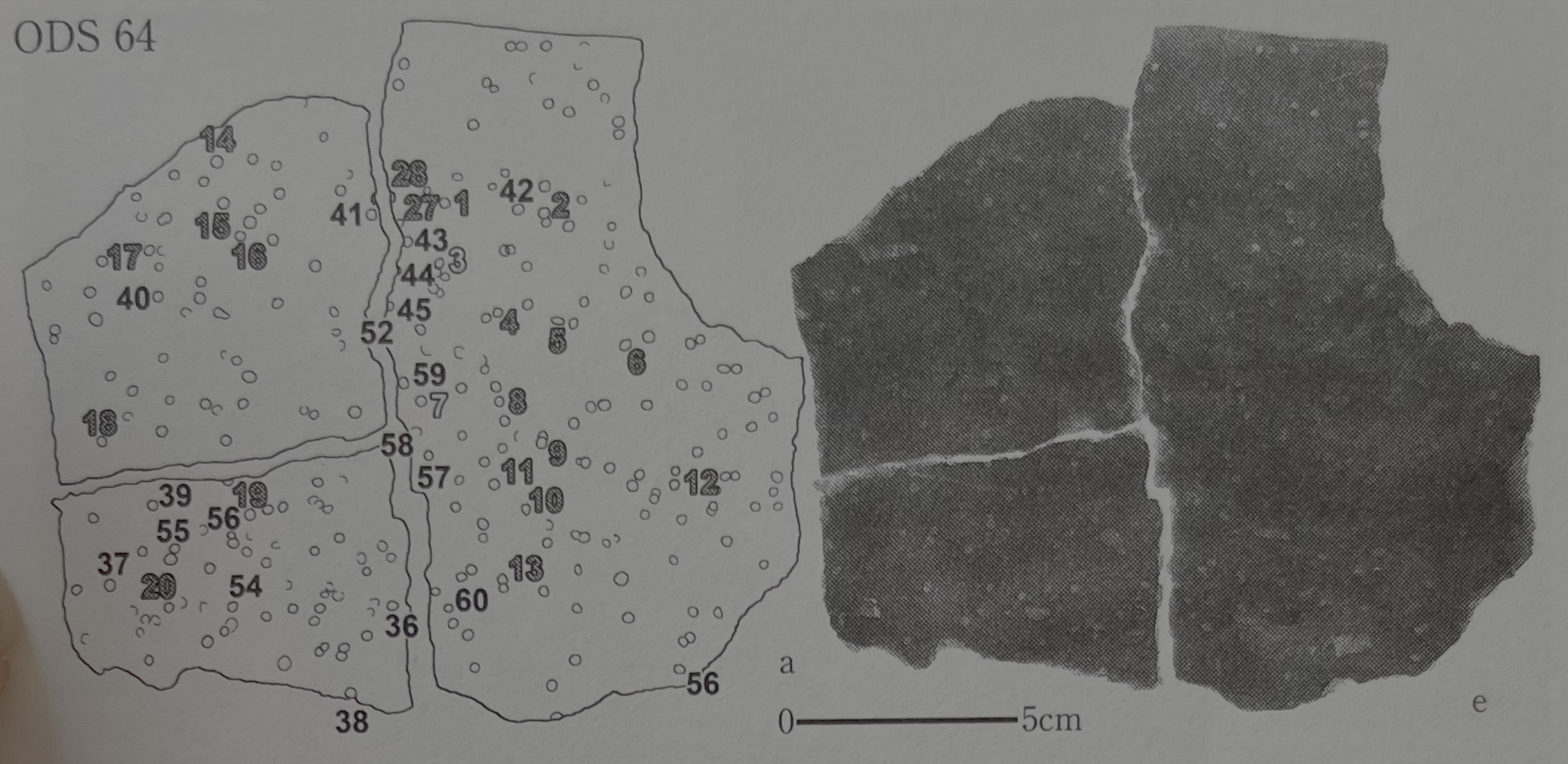

2014년 봄부터 이 연X선 장치를 도입해 잠재 압흔의 검출 작업을 시작했다. 대상 자료는 도야마시에 있는 오다케小竹 패총과 같은 곳의 히라오카平岡 유적에서 출토된 죠몬 시대 전기 후엽의 토기이다. 오다케 패총 출토 토기의 경우, 초기의 조사에서 들깨 과실이 다수 포함된 깊은 바리 모양 토기의 대형 파편(ODS 64)이 검출되었기에, 우선은 그것을 연X선으로 들여다 보았다. 이 토기는 다른 조사자에 의한 초기 조사에서 들깨가 33점이라 보고되었는데, 필자 등의 육안에 의한 재조사에서 66점(2배)으로 증가했다. 이것도 숙련도의 차이인가 하고 약간은 궁금했는데, 연X선에 의한 조사를 행한 바 526점(재조사의 약 8배)이나 되는 압흔이 나왔다(그림44). 또한 히라오카 유적에서는 표출 압흔 168 : 잠재 압흔 68점(약 5:2)이라 하는 육안에 의한 조사로부터 40% 증가하는 높은 수치를 얻을 수 있어, 압흔 연구의 정량 분석에서는 잠재 압흔의 조사가 빠질 수 없다는 것을 충분히 실감했다. 또한 정성 분석에서도 히라오카 유적의 표출 압흔에서는 들깨 과실(과피), 덧나무 핵, 층층나무 핵, 졸참나무속 과피, 마디풀과 과실, 대두속 씨앗, 팥 유형 씨앗, 강아지풀 겉껍질 있는 과실 등 8종에 대하여, 잠재 압흔의 종류는 들깨 과실(과피), 덧나무 핵, 어리쌀바구미 3종이었다. 종류는 적었지만 연X선에 의한 잠재 압흔 조사를 하지 않으면 어리쌀바구미는 검출할 수 없었다(그림45). 이 사실은 정성적 분석 연구에서도 잠재 압흔의 탐사를 행할 필요성을 강하게 시사한다.

게다가 오다케 패총의 들깨가 들어간 깊은 바리 토기는 토기 1개체로 복원했을 경우, 약 1700점의 들깨가 들어가게 된다. 이 들깨의 수는 두 손으로 가볍게 한 움큼의 분량으로, 이와 같은 현상은 들깨를 점토 안에 섞는다는 강한 의지가 없으면 일어날 수 없다. 이 경우, 단위면적(100평방 센티미터)으로 환산하면 118점이 되어 들깨나 조 등의 소형 종실의 경우 의도적 혼입의 기준치 80점을 크게 넘는다. 이 80점이란 기준치는 히라오카 유적과 오다케 패총의 들깨가 2배 이상 들어간 토기 조각에서 구한 단위면적당 갯수의 편중에서 도출한 것으로, 25점 이하인 집단과 87점 이상인 집단의 사이에 동떨어진 복원 수의 차가 있었단 것을 근거로 한다(그림46). 또한 80점 이상인 토기 집단의 바탕흙 안에는 들깨 과실이 대부분이고 과피도 인지되는 데 대해, 25점 이하인 집단의 경우 과피가 거의 없는 반면, 가지나 기타 종의 종실이 들어가는 등 혼입물의 질도 둘 사이에 다른점이 이를 뒷받침했다. 똑같은 종실 혼입 예는 시대와 지역마다 다르지만, 오키나와현 나고시名護市의 미조바루溝原 패총 출토 조를 혼입한 구스쿠グスク 토기에서도 검증할 수 있었다. 이 경우는 단위면적당 복원 갯수는 103점이었다.

토기 제조 장소와 씨앗 압흔

지금까지 한 연구를 보면, 종실 압흔이 생기는 원인에 대해서는 우연설과 비우연설 두 가지가 있다. 우연설로는 압흔법을 처음으로 체계적으로 서술한 M. 렌프류Renfrew에 의하여 아래와 같이 소개되었다. "점토는 종종 실내 화로 옆에서 성형되고, 화로는 조리용으로도 쓰였다. 그래서 잃어버린 곡물이 식사 준비하다 흘러 떨어져 축축한 점토 안에 들어가고, 그 때문에 용기의 기벽 안에 묻혔다(Renfrew 1973)." 이는 일반적으로 허용되는 종실 혼입의 과정인데, 이러한 실내에서 하는 토기 제작에 관해서는 지금까지 이루어진 토기 연구에서는 별로 주목하지 않았다. 실내 환경에서 토기 제작이 행해졌던 것은 혼입된 종실 이외에 어리쌀바구미 등의 실내 해충의 혼입 상황에서도 상정된다('어리쌀바구미와 죠몬인' 장을 참조). 나아가, 최근에는 수혈 주거터 안에서 생점토나 모래 등의 원재료가 발견되는 일에서도 입증되고 있다(櫛原 2014).

수혈 주거 안에서 토기가 제작되었다고 하면, 실내 해충도 포함해 압흔으로 검출된 쥐의 똥이나 나방의 똥 같은 존재, 그리고 식량으로 가지고 들어온 다양한 종실의 존재로부터 실내는 생활쓰레기가 흩어진 별로 깨끗하다고 할 수 없는 환경을 상상할 수 있다. '정주 혁명'을 제창한 니시다 마사키西田正規 씨는 정주 생활을 하게 되면 실내 청소를 행하게 된다고 기술하는데, 압흔 자료에서 보면 죠몬 시대의 사람들은 그러한 쓰레기에 대하여 의외로 무관심했을지도 모른다. 이러한 경우, 토기 압흔으로 들어간 씨앗이나 벌레는 무의식적으로 토기 점토 안에 들어갔든지, 제작자가 그 존재를 알고 있어도 무감각하게 그대로 점토 안에 반죽해 넣은 것이라 생각할 수 있다. 이는 앞에 보았던 들깨 경우의 단위면적당 갯수가 25개 이하인 집단의 성인에 상당한다.

씨앗의 의도적 혼입이 의미하는 바

그럼, 들깨의 경우 단위면적당 80개 이상 들어간 집단의 성인, 즉 의도적 혼입(비우연)의 형성 이유는 무엇일까? 다량의 과실 혼입을 보아 통상 우리들이 곧바로 떠올리는 것이 토기 바탕흙에 넣는 혼화재라는 의미이다. 그러나 아프리카 토기 제작의 민족 사례를 연구한 성과에서 보면, 혼화재의 종류와 혼화 의도는 상당히 복잡한 듯하다(Gosselain 1999, Gosselain and Smith 2005).

아프리카 토기 제작의 민족 사례에서는 혼화재로 사용되는 것은 보통은 건조시킨 점토 원료뿐이지만, 무언가를 넣을 경우는 먼지나 재나 똥까지 온갖 것이 사용되고 있다. 혼화재를 넣는 이유로는 기술적 필요성에 의한 경우도 전혀 없지는 않지만 의외로 단순히 전통이었거나, 조리 등과 같은 방법이나 같은 도구(그릇이나 돌확)을 사용하는 관습에 의한 것이었거나, 상징적인 이유 등으로 행해지는 경우가 있다고 한다(Gosselain and Smith 2005). 기술적인 필요성의 경우 곡물의 이삭(왕겨) 등을 넣는 이유로는 '점도' '가소성' '강도' 등을 구하기 위함이라 한다. 흥미로운 것은 이 경우 기종에 따른 혼입의 유무, 토기 부위에 따라 다른 점토·혼화재를 구별해 사용하며, 왕겨는 목 부분 등에 사용된다고 한다.

들깨 과실 혼입 토기의 경우, 특정 부위에 들어가지 않는 점, 다른 토기에는 들깨 혼입이 일반적이 아니라는 점, 기름기를 포함한 들깨는 토기를 소성할 때 파열될 위험도 있다는 점으로부터 다량으로 넣음으로써 토기를 훼손할 가능성이 높고, 혼화재였을 가능성은 낮다. 마찬가지로 다량으로 토기에 넣는 팥속이나 대두속 씨앗도 소성할 때 토기 훼손의 위험성을 증가시키기에, 벼나 조, 기장 등의 곡물류(겉껍질 있는 알곡 상태)도 포함해 종실을 넣는 행위에는 기술적인 효과는 기대할 수 없다. 따라서 다량으로 넣는 종실은 비실용적인 의미에서 혼입되었다고 생각해야 한다.

재배 식물에 대한 특별한 추억

비실용적 목적으로 상정되는 것에 '제사' 같은 행위가 있다. '제사' 행위라고 평가되는 것으로 에르테뵐레Ertebølle 토기의 장식 토기에 곡물 압흔이 사용된 예(Christopher 1996)나 괌의 유적에서도 '제사' 목적이라 평가되는 벼의 혼입 사례가 보고된다(Rosalind et al. 1995). 이러한 토기 압흔의 산출 상태는 알 수 없지만, 기타 일상 토기에 곡물이 혼입되지 않는 점, 교환재라는 비일상적인 특별한 먹을거리(식량)이 혼입되어 있는 점 등은 특별한 의미를 담아 의도적으로 혼입했단 증거라 해도 좋을 것이다. 또한 앞의 사케노미바 유적의 이도지리식 토기의 손잡이 부분에서 검출된 2점의 대두 압흔은 손잡이라는 위약한 부분에 있기 때문에, 의도적으로 혼입시켰다고 상정된다(中山 2010). 이것도 특별한 의미를 담아 의도적으로 혼입한 증거라 평가할 수 있다.

그러나 오다케 패총이나 히라오카 유적의 들깨 혼입 토기는 위에 적은 사례와는 공통되지 않는다. 에르테뵐레 토기 같이 장식성이 풍부한 토기가 아니라, 일반적인 그릇 모양과 장식을 가진 토기이다. 다만, 이상하다고도 생각할 수 있는 수의 들깨 과실이 의도적으로 혼입되어 있는 사실은 '특별한 생각'을 느낄 수밖에 없게 한다.

종실에 맡겨진 '특별한 생각'이란 대체 어떠한 생각이었던 것일까? 혼입시킨 종실에 공동되는 것은 그들이 당시의 식량으로 귀중하고 또 귀중한 것(재배식물)이라 상정된 것이란 점이다. 이 두 유적이 있는 호쿠리쿠 지방은 중부 지방이나 서간토우 지방 등과 마찬가지로, 죠몬 시대의 전기부터 다량의 들꺠를 재배, 사용하던 지역으로 평가할 수 있고, 들꺠의 탄화 과실이나 들깨를 넣은 쿠키 모양 탄화물의 존재를 생각하면, 그곳에서는 들깨가 식량이나 기름 재료로서 중요성이 높았다는 점, 그것들을 이용했던 사회에서는 들깨의 풍요로움에 대한 염원이 있었다고 생각할 수 있다. 여기에서는 행위에 담겼던 '특별한 생각'을 들깨에 대한 '풍요'나 '감사'의 뜻이라 상정해 두고 싶다. 또한 이들 지역에서는 들깨 외에 토기 점토 안에 대두속 종실을 다량으로 혼입한 예가 존재한다. 이 예는 대두도 들깨처럼 그들에게는 귀중한 조재였단 점을 시사한다.

'농담 > 농-문화' 카테고리의 다른 글

| 일본의 술과 쌀 (0) | 2025.01.13 |

|---|---|

| 씨앗을 심는 죠몬인 -초원의 농경이 말하는 것 (0) | 2025.01.09 |

| 씨앗을 심는 죠몬인 -벼는 언제 일본에 전해졌을까? (0) | 2024.12.30 |

| 씨앗을 심는 죠몬인 -어리쌀바구미와 죠몬인 (0) | 2024.12.23 |

| 씨앗을 심는 죠몬인 -죠몬인은 풍족한 수렵채집민인가 (0) | 2024.10.22 |